Künstler und ihre Kunstwerke im

Reichstagsgebäude

- Eine Fotofolge von Jens Liebchen im Auftrag des Deutschen

Bundestages -

Der Kunstbeirat des Deutschen Bundestages hat ein Kunstkonzept

beschlossen, das alle drei Parlamentsbauten im Spreebogenbereich in

ein Gesamtkonzept einbindet. Im Rahmen dieses Gesamtkonzeptes wurde

für jeden der drei Baukomplexe ein Kunstkonzept entwickelt,

das von der parlamentarischen Nutzung des jeweiligen Baus, seiner

Architektur und seiner historischen Bedeutung ausgeht.

Das von seiner parlamentarisch-historischen Wertigkeit her

zentrale Gebäude der drei Baukomplexe ist das

Reichstagsgebäude, in dem das Parlament als "Forum der Nation"

tagt. Das Reichstagsgebäude hat seit der

Schlußsteinlegung im Jahre 1894 die Geschichte der Deutschen

in ihren Höhen und Tiefen begleitet und verfügt trotz

aller Zerstörungen und vielfacher Renovierungen - im

Unterschied zu den beiden anderen Parlamentsbauten, bei denen es

sich um Neubauten handelt - über eine bedeutende historische

Bausubstanz.

Für die Kunst-am-Bau-Projekte im Reichstagsgebäude

wurden, diesem politisch und historisch herausgehobenen Rang des

Gebäudes entsprechend, Künstlerpersönlichkeiten in

die engere Auswahl gezogen, die das Bild der deutschen

Nachkriegskunst international bestimmt haben. Als Reverenz an den

ehemaligen Vier-Mächte-Status von Berlin wurden Künstler

aus den USA, Frankreich und Rußland für das

Reichstagsgebäude beauftragt, dessen Umbau von einem

Architekten aus Großbritannien geplant wurde.

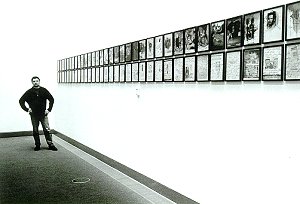

Es lag daher nahe, diese bedeutenden Künstler mit ihren

Werken im Reichstagsgebäude in einer Fotofolge zu

porträtieren. Einige der Fotos sind als Doppelporträts

konzipiert: Die Schwarzweiß-Aufnahme läßt den

Künstler als Individuum, die Farbaufnahme hingegen das Werk in

den Vordergrund treten, so dass Werkaufnahme und Charakterstudie

sich gegenseitig erhellen. Die bisher vorliegenden Porträts

werden in dieser Ausstellung erstmals umfassend der

Öffentlichkeit gezeigt. Die noch fehlenden Porträtstudien

werden in naher Zukunft die Reihe ergänzen.

Den Auftakt bilden vier Schwarzweiß-Aufnahmen. Die erste

zeigt die beiden Kunstsachverständigen für das

Reichstagsgebäude, Dr. Karin Stempel und Prof. Dr. Götz

Adriani, auf dem Weg ins Reichstagsgebäude.

Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, zugleich Vorsitzender

des Kunstbeirates, ist in der Cafeteria des Reichstagsgebäudes

vor dem Gemälde von Bernhard Heisig zu sehen. Der Maler

Bernhard Heisig, einer der bedeutendsten Vertreter der sog.

Leipziger Schule in der ehemaligen DDR, entwirft in seinem an die

Tradition des deutschen Expressionismus anknüpfenden

Gemälde "Zeit und Leben" ein aufwühlendes Panorama

deutscher Geschichte. Eine kaum erfaßbare Fülle von

Bildmotiven kreist u.a. um Themen aus der Geschichte Friedrichs des

Großen, entlarvt das opportunistische Mitläufertum des

"Pflichttäters" oder greift die für die Kunst in der DDR

so bedeutende Ikarus-Metapher auf.

|

|

|

|

Norman Foster vertritt als Künstler-Architekt im

Kunstkonzept für das Reichstagsgebäude

Großbritannien. Im Hintergrund der Porträtaufnahme ist

der beidseitig gestaltete Adler für den Plenarsaal zu sehen.

Seine Vorderseite orientiert sich an dem Entwurf von Ludwig Gies

für den ersten Plenarsaal in Bonn, die Rückseite wurde

von Lord Foster gestaltet.

Carlfriedrich Claus, ein in der ehemaligen DDR in die innere

Emigration gedrängter Künstler, ist mit seinem Hauptwerk,

dem "Aurora-Experimentalraum", im Reichstagsgebäude

vertreten.

|

|

|

|

Der Künstler hatte noch kurz vor seinem Tod die

Installation seiner Arbeiten bestimmen können. Er verstand

sich selbst als überzeugten Kommunisten. Aber im Gegensatz zum

dogmatischen Schulmarxismus beharrte er so entschieden auf einem

mystisch verstandenen utopischen Charakter der Ideologie, dass er

sich die Gegnerschaft des SED-Regimes zuzog. Mit dem Aurora-Raum

will er das Morgendämmern der Utopie verkünden und seiner

Sehnsucht "nach der Aufhebung des Entfremdetseins von sich selbst,

von der Welt und von den anderen Menschen" Ausdruck verleihen. Bei

seiner Arbeit handelt es sich um skripturale Notate - eigene

Gedankengänge, Zitate aus der Kabbala und anderen mystischen

Schriften - die er auf Vorder- und Rückseite von Pergament

oder Glastafeln aufträgt und immer wieder überschreibt

bis sie sich zu eigenen ästhetischen Gestaltungen formen.

Für das Reichstagsgebäude ließ er sie als Fotofilm

auf Acryl-Platten aufbringen.

|

|

|

|

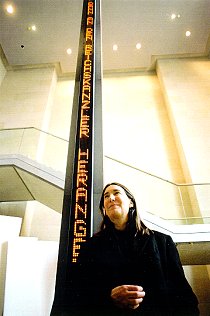

Auf der gegenüberliegenden Wand beginnt die Reihe der

Fotoporträts mit Jenny Holzer, die im Januar 2000 nach Berlin

zur American Academy als Stipendiatin des Philip Morris Fellowship

Programms kommt. Die amerikanische Künstlerin läßt

in der Nordeingangshalle auf einer Stele digitale

Leuchtschriftbänder mit Reden von Reichstags- und

Bundestagsabgeordneten aus der Zeit von 1871 bis 1992 ablaufen. Die

Reden wurden von der Künstlerin ausgewählt und zu

Themenblöcken zusammengestellt und sollen bis zur Gegenwart

fortgeführt werden. Die auf der Stele zur Deckenmitte hin

aufsteigenden Parlamentsreden bilden symbolisch einen tragenden

Pfeiler des Parlamentes als dem Haus der politischen Rede.

Gleichzeitig spiegeln sie sich vielfach gebrochen in den

Glaswänden der Eingangshalle. So reflektiert Jenny Holzer

bildkräftig mit den ihr eigenen künstlerischen

Ausdrucksmitteln die Geschichte des Parlamentarismus in

Deutschland.

|

|

|

|

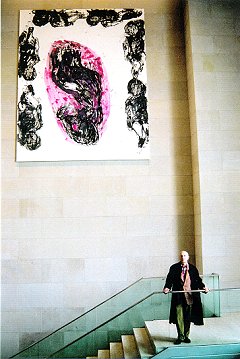

In der Südeingangshalle greift Georg Baselitz in

großformatigen Leinwandgemälden Motive des Malers der

Romantik, Caspar David Friedrich, auf. Auch in diesen Bildern hat

er, wie er es seit Ende der sechziger Jahre zu tun pflegt, seine

Motive auf den Kopf gestellt, um die formale Gestaltung der

Komposition in den Vordergrund zu stellen. Als Vorlage haben ihm

Holzschnitte nach Caspar David Friedrichs Motiven Frau am "Abgrund"

und "Schlafender Knabe" gedient, die er in einer leichten und

transparenten Malweise seiner künstlerischen Ausdrucksweise

anverwandelt hat. Baselitz schlägt mit diesen motivischen

Anklängen im Medium der traditionellen Leinwandmalerei eine

Brücke von der Gegenwart zu der für die Selbstfindung der

Deutschen so bedeutenden Epoche der Romantik.

|

|

|

|

In der Westeingangshalle wird der Besucher des

Reichstagsgebäudes von Arbeiten von Sigmar Polke und Gerhard

Richter empfangen. Beide Künstler standen vor der schwierigen

Aufgabe, sich mit ihren Werken gegen jeweils 30 Meter hohe

Wände zu behaupten. Sigmar Polke installierte als formalen und

inhaltlichen Kontrast zu Richters Arbeit Leuchtkästen mit

heiter-ironischen Bildzitaten aus Politik und Geschichte. Sie

zeigen u.a. (links), wie Adenauer Journalisten fröhlich mit

seinem Stock droht, während über ihm die Germania des

Niederwalddenkmals in bedrohlicher Schräglage in den Wolken

schwebt. Andere Motive greifen den "Hammelsprung" auf oder

verweisen mit einem der Streiche Till Eulenspiegels auf die

Schwierigkeit des politischen Drahtseilaktes. Der Neigung Polkes

zum Experimentieren mit ungewohnten Techniken entspricht die

Verwendung eines im Leuchtkasten verborgenen Linsensystems. Es ruft

beim Betrachter, wenn er an den Leuchtkästen vorübergeht,

den optischen Eindruck hervor, dass sich die einzelnen Bildmotive

bewegen und übereinander verschieben.

|

|

|

|

Gerhard Richter hat an der gegenüberliegenden Wand der

Westeingangshalle ein Farbkunstwerk von 21 Metern Höhe und 3

Metern Breite in den Farben Schwarz-Rot-Gold gestaltet. Die Farben

wurden auf die Rückseite großer Glastafeln aufgetragen

und erinnern - jedoch nicht ohne Hintersinn - an die Farben der

deutschen Bundesflagge. Aber sowohl das hochrechteckige Format als

auch die spiegelnden Glasflächen (in denen sich von einem

bestimmten "point de vue" aus die reale Bundesflagge vor dem

Reichstagsgebäude spiegelt) machen deutlich, dass es sich

nicht um die Abbildung einer Flagge handelt, sondern um ein

autonomes Farbkunstwerk. So ist es Gerhard Richter gelungen, mit

sparsamen künstlerischen Mitteln eine zurückhaltende und

gerade dadurch überzeugende künstlerische Gestaltung zu

finden.

|

|

|

|

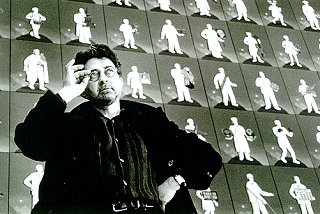

Der russische Künstler Grisha Bruskin ironisiert im

Clubraum in einem dreiteiligen Triptychon ideologische Mythen,

insbesondere die "Skulptur-Manie" Sowjetrußlands. Wie auf

einer Ikonenwand reihen sich 115 Einzelbilder aneinander, jeweils

eine Person als weißlich-monochromer Schemen, der erst durch

seine farbigen Attribute als Individuum identifizierbar wird, sei

es als Kolchosbäuerin mit übergroßen

Feldfrüchten, als russischer Soldat mit den Wappen von

Bundesrepublik und DDR oder als Kosmonaut mit dem Porträt von

Juri Gagarin.

|

|

|

|

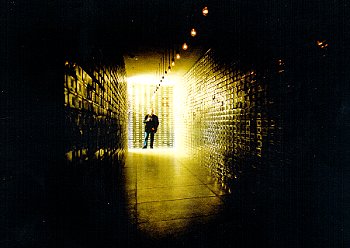

Der französische Künstler Christian Boltanski hat die

Frage nach der Wahrnehmung von Vergangenheit zum Hauptthema seines

künstlerischen Schaffens gewählt. Für das

Reichstagsgebäude hat er daher in ortsbezogener

Fortführung dieses Gedankens im Untergeschoß des

Osteingangs das "Archiv der Deutschen Abgeordneten" entworfen.

Kästen aus Metall sind mit den Namen derjenigen Abgeordneten

beschriftet, die von 1919 bis heute demokratisch gewählt

wurden. Die Kästen sind so übereinandergestapelt, dass

zwischen ihnen ein schmaler Gang entsteht, nur wenig durch

Kohlefadenlampen erhellt. Innerhalb dieses "Kellerarchivs"

entwickelt sich ein Gefühl von stiller Abgeschiedenheit bis

hin zur Klaustrophobie, während sich nach außen hin die

angerosteten Metallkästen zu einem pittoresken Muster

zusammenfügen.

|

|

|

|

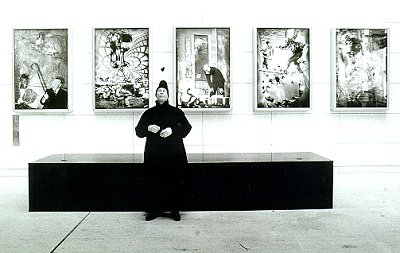

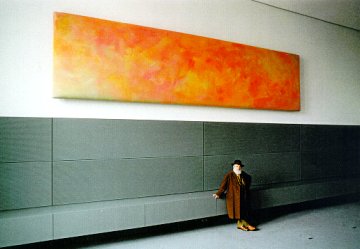

Die Düsseldorfer Künstlerin Katharina Sieverding hat

die Gedenkstätte für die verfolgten

Reichstagsabgeordenten der Weimarer Republik bereits im Jahre 1992

für das Reichstagsgebäude gestaltet. Das fünfteilige

Fotogemälde erweckt mit dem Motiv der lodernden Sonnenkorona

Assoziationen sowohl an den Reichstagsbrand und den von den

Nationalsozialisten ausgelösten Weltenbrand als auch an die

geläuterte Wiedergeburt des demokratischen Deutschland als

"Phoenix aus der Asche". Auf den Tischen vor dem Gemälde

liegen Gedenkbücher aus, die die Schicksale der einzelnen

verfolgten Abgeordneten würdigen.

|

|

|

|

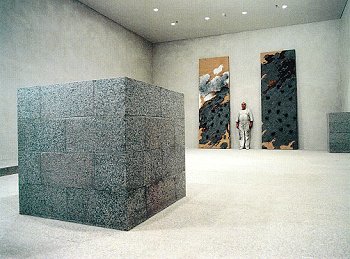

Günther Uecker hat mit dem Andachtsraum die umfassendste

künstlerische Gestaltung im Reichstagsgebäude

vorgenommen. Ihm ist es gelungen, auf der Grundlage theologischer

Überlieferungen mit sparsamen bildnerischen und

architektonischen Ausdrucksmitteln einen Raum zu gestalten, der zu

Meditation und innerer Einkehr anregt. Durch den Einbau einer zur

Seite hin offenen Zwischenwand vor den Fenstern führt Uecker

das Licht indirekt in den Raum, der auf diese Weise die mystische

Aura einer frühmittelalterlichen Krypta gewinnt. Eine Kante im

Boden zeigt die Ostrichtung an. Der zurückhaltend

ausgestaltete Raum erhält seine Akzentuierung durch kraftvolle

skulpturale Elemente wie den Altar aus sandgestrahltem Granit,

durch eigens entworfene Stühle und Bänke sowie durch

sieben hohe Holzbildtafeln, die in leichter Schräge an die

Wände gelehnt sind. Auf diesen Tafeln hat Günther Uecker

mit Nägeln, Farbe, Sand, Asche und Steinen bildnerische

Gestaltungen vorgenommen. Elementare menschliche Seinserfahrung

wird thematisiert und zu eindrucksvollen suggestiven Bildern

verdichtet.

|

|

|

|

Der Leipziger Künstler Lutz Dammbeck hat mit seinen

"Herakles-Notizen" eine vielteilige Arbeit aus Collagen und

Überzeichnungen geschaffen. Im Mittelpunkt seiner Arbeiten

steht der immerwährende Konflikt zwischen der von der

Gesellschaft geübten Konditionierung und Disziplinierung des

Individuums auf der einen Seite und dessen notwendigem Mut zum

Widerstand und zur Selbstbewahrung auf der anderen Seite.

Der Raumeindruck der Protokoll- und Sitzungsräume im

zweiten Obergeschoß wird von den Holzpaneelen des Architekten

und deren Farbkonzeption durch den dänischen Designer Per

Arnoldi bestimmt. Für die Gestaltungen in diesen Räumen

wurden daher Künstler ausgewählt, die sich mit der Farbe

als eigenständigem Ausdrucksträger auseinandergesetzt

haben. Gotthard Graubner spielt in seinem "Kissenbild" mit den

unterschiedlichen Farbabstufungen, wie sie sich aus dem

Zusammenwirken mit den weich verlaufenden Lichtgradationen auf der

Wölbung des Farbraumkörpers ergeben.

Auch Emil Schumacher stand vor der Herausforderung, sich gegen

die dominierenden Wandpaneele des Architekten durchsetzen zu

müssen. Er bewältige diese Herausforderung, indem er

seine Malweise auf den Aluminiumplatten zu furiosen,

expressionistisch-gestischen Ausdruckslinien steigerte. In ihrer

Transparenz und kühlen Eleganz scheinen sie jedoch mit

virtuoser Beiläufigkeit gezügelt.

|

|

|

|

|

|

|

|

Den Sitzungssaal für eines der wichtigsten

parlamentarischen Gremien, den Ältestenrat, hat der

Stuttgarter Künstler Georg Karl Pfahler gestaltet. In

Fortentwicklung seiner Serie der "Espan"-Bilder scheinen farbige

Rechtecke, mit einer geschickten optischen Täuschung

inszeniert, von den Wänden herabzufallen, ja geradezu

über die Holzpaneele hinwegzutanzen. Souverän reagiert

der Künstler auf die vorgegebenen starkfarbigen Holzpaneele

und setzt ihnen ein durchdachtes eigenes Farbkonzept entgegen, das

vom Gegen- und Miteinanderspielen der Farben, ihrer

Überlagerung und Weiterentwicklung lebt und auf diese Weise

eine eigene Farbräumlichkeit schafft. Durch Pfahlers

spezifisch süddeutschen Akzent ist das Reichstagsgebäude

um einen heiter-festlichen Raum reicher geworden.

|

|

|

|

Die Folge der Fotos endet mit den Aufnahmen von Markus

Lüpertz. Der Maler hat sein Leinwandgemälde "1840"

bündig in die Stirnwand des Abgeordnetenrestaurants

eingelassen. Er greift Motive aus Turners Rheinreise sowie aus

eigenen früheren Werken auf und schlägt spielerisch eine

gedankliche Brücke von der Spree zum Rhein. Zugleich

läßt er Hinweise auf die Phase deutscher

Nationalstaatsgründung anklingen.

Dr. Andreas Kaernbach

Projektbetreuer "Kunst am Bau" für die Parlamentsbauten

in Berlin