Buch Tipp

Debatte und Entscheidung

Text und Bildband über ein halbes Jahrhundert deutscher Politik

Es war Ende November, als Bundeskanzler Gerhard Schröder zu den deutschfranzösischen Konsultationen nach Paris reiste, zu den 74. Konsultationen. Dem deutschen Gast wurde eine hohe Ehre zuteil. Erstmals sprach ein deutscher Regierungschef vor der Nationalversammlung, der ersten Kammer des französischen Parlaments. Diese Geste der Freundschaft basiert auf dem ElyséeVertrag von 1963, in dem die beiden Nachbarländer eine besonders enge Zusammenarbeit verabredet haben.

|

Das letzte Vertragswerk der Ära Adenauer war von einem anderen Gerhard Schröder unterzeichnet worden, dem Bundesaußenminister von 1961 bis 1966. Wer erinnert sich an der Schwelle zum neuen Jahrtausend an des Kanzlers Namensvetter von der CDU, der in seinen insgesamt 16 Ministerjahren auch das Innen und Verteidigungsressort leitete. Ein Politiker, der fast Kanzlerkandidat der Unionsparteien geworden wäre und der dem früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann 1969 ein respektabler Gegenkandidat bei der Wahl um das höchste Staatsamt gewesen ist.

Der von Carl Christian Kaiser und Wolfgang Kessel verfasste Text und Bildband "Deutscher Bundestag 1949-1999. Debatte und Entscheidung. Konsens und Konflikt" lädt zur Zeitreise durch ein halbes Jahrhundert deutscher Parlamentsgeschichte ein.

|

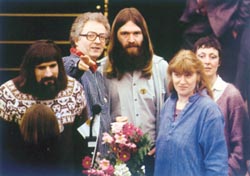

Einzug der Grünen in den Bundestag: Die Kleiderordnung wurde bunter. |

Am Anfang stand der Neubeginn, geprägt vom OstWestKonflikt in Europa, 50 Jahre später geht es um die wiedergewonnene Einheit, die (noch) von den Schlagwörtern "Ossis" und "Wessis" bestimmt ist. Ein langer politischer Weg mit vielen kleinen Schritten und Rückschritten: der Bau der Mauer durch Berlin und das Passierscheinabkommen, der Grundlagenvertrag zwischen Bonn und OstBerlin und die Erhöhung des Zwangsumtausches für DDRReisende. Vor zehn Jahren dann die friedliche Revolution in der DDR, die in die staatliche Einheit Deutschlands mündete.

Der 480 Seiten starke Band dokumentiert und analysiert dieses halbe Jahrhundert deutscher Politik, angelehnt an die Arbeit des Deutschen Bundestages, der die deutsche Frage immer wieder auf seine Tagesordnung gesetzt hat, worauf Präsident Wolfgang Thierse in seinem Vorwort hinweist. Nicht nur die großen politischen Entscheidungsschlachten wie die Auseinandersetzung um die Ostverträge Anfang der siebziger Jahre werden gewürdigt, auch Nuancierungen bleiben nicht ausgespart. Beispielsweise der politische Lebensweg Gustav Heinemanns, der das erste Kabinett Adenauer und anschließend die CDU aus Protest gegen den deutschlandpolitischen Kurs des Kanzlers verließ. Ehe sich der Kritiker 1957 der SPD anschloss, gründete Heinemann die Gesamtdeutsche Volkspartei (GVP), in der auch Johannes Rau, der heutige Bundespräsident, seine ersten politischen Erfahrungen sammelte.

|

Glücklicher Willy Brandt: Das konstruktive Misstrauensvotum gegen ihn im April 1972 ist gescheitert. |

Mitunter sagen Bilder mehr über den Wandel der Gesellschaft aus als Worte. 1983 erlebte der Bundestag mit dem Einzug der Grünen eine Premiere. Die Kleiderordnung wurde bunter. Statt grauer Anzüge nun lila Pullover und Turnschuhe. Der Band zeigt die Abgeordnete Waltraut Schoppe, die ihren Platz im Plenum gar zur atomwaffenfreien Zone erklärt hatte. Ein Happening im hohen Haus. Antje Vollmer, die spätere Vizepräsidentin des Bundestages, fühlte sich damals "wie bei der Abiturfeier Anfang der sechziger Jahre". Die Zeit des DreiFraktionenParlaments aus CDU/CSU, SPD und FDP war zu Ende gegangen, die Ökologiebewegung hatte ein Etappenziel erreicht auf dem Weg zu Ministersesseln.

15 Jahre später ist aus den oppositionellen Grünen die Regierungsfraktion "Bündnis 90/Die Grünen" geworden. Das Wort von der "bunten Truppe" beansprucht jetzt die PDS, der die staatliche Einheit zu Sitzen im Parlament verholfen hat. Ein erneuter Wandel, der sich 1994 in der Person von Stefan Heym manifestierte. Der Schriftsteller hatte auf der Liste der PDS kandidiert und eröffnete als Alterspräsident die konstituierende Sitzung des 13. Bundestages.

Zu Heyms Vorgängern in diesem Amt zählen PolitikerPersönlichkeiten wie Konrad Adenauer, Ludwig Erhard und Willy Brandt, die zuvor als Kanzler die Richtlinien der Politik bestimmt hatten. Mit ihnen verbinden sich die verschiedenen Epochen deutscher Politik. Wiederaufbau und Westintegration, Wirtschaftswunder und Versöhnung mit Osteuropa sind die Wegmarken, die die Autoren ausführlich abhandeln. So unumstößlich diese Bausteine der Republik heute sind, im Bundestag boten sie damals Anlass für heftigen und leidenschaftlichen Streit.

Im Gegensatz dazu haben sich die Parteien bei außenpolitischen Weichenstellungen um größtmögliche Übereinstimmung bemüht. Dafür stehen etwa die Bereitschaft der Bundesrepublik zur Wiedergutmachung gegenüber Israel und den Überlebenden der nationalsozialistischen Judenverfolgung (1951), die Römischen Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 1957, der Vertrag von Maastricht 1992 sowie die Einführung der gemeinsamen europäischen Währung im vergangenen Jahr. Dagegen stehen der NatoBeitritt 1955, den die SPD ablehnte, oder die Teilnahme an der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit, die 1975 auf den Widerstand der Union stieß. Das repräsentative Werk dokumentiert die zum Teil erbitterten Redeschlachten darüber ebenso, wie es den viel zitierten "Konsens der Demokraten" erläutert. Nach dem Grundsatz "pacta sunt servanda" hat die unterlegene Opposition außenpolitische Regierungsentscheidungen stets als verbindlich akzeptiert und in späterer Regierungsverantwortung niemals zu revidieren versucht.

|

Zufriedener Helmut Kohl: Nach der gewonnenen Bundestagswahl hat ihn das Parlament im März 1983 in seinem Amt bestätigt. |

Die Bundesrepublik praktiziert politische Kontinuität eine vertrauensbildende Maßnahme, die das Ansehen der Republik weltweit vermehrt. 50 Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und dem demokratischen Neubeginn kommen Gäste aus dem Ausland, um im Bundestag zu sprechen. Im Kapitel "Von Bonn nach Berlin. Sternstunden der Geschichte. Die wiedergewonnene Einheit verändert viele Perspektiven" sind Israels Staatspräsident Ezer Weizman und der südafrikanische Staatspräsident Nelson Mandela ebenso zu sehen wie der polnische Außenminister Wladyslaw Bartoszewski und das tschechische Staatsoberhaupt Vaclav Havel. Augenblicke des Innehaltens und Gedenkens im voll besetzten Bundestag, dessen Alltag sonst von einem erdrückenden Pensum geprägt wird. An solchen Tagen allerdings lichten sich die Abgeordnetenreihen (in Bonn wie in Berlin), was Anlass zu ständiger Kritik am Parlament gibt.

Weil sich angesichts der Arbeitsfülle der Abgeordneten die Reihen im Plenum oft lichten, wird immer wieder Kritik laut. Über den Vorwurf, Politiker schwänzten aus Faulheit das Plenum, hat sich Richard Stücklen, dem als Bundestagsvizepräsident und Bundestagspräsident die Leitung zahlreicher Plenarsitzungen oblag, stets geärgert. "Nur totalitäre Parlamente sind ständig voll besetzt", hielt der gern als "Steinzeitparlamentarier" bezeichnete bayerische Franke unerschrocken dagegen. Stücklen hält im übrigen bis heute einen einsamen Rekord 41jährige ununterbrochene Zugehörigkeit zum Deutschen Bundestag. Von 1949 bis 1990.

Jörg Kürschner

Carl Christian Kaiser, Wolfgang Kessel: "Deutscher Bundestag 1949-1999. Debatte und Entscheidung. Konsens und Konflikt", herausgegeben vom Deutschen Bundestag, Bonn und Berlin, Olzog Verlag, 480 Seiten, Preis 128 DM.