Titelthema

Kunst im Jakob-Kaiser-Haus

Divergierend und doch einander verpflichtend

|

Antony Gormley

Das Jakob-Kaiser-Haus, das Haus der Fraktionen, hebt sich schon von seiner Struktur her augenfällig gegen das Paul-Löbe-Haus ab. Dieses von einem einzigen Architekten gestaltete Gebäude entwickelt sich als Teil des "Bandes des Bundes" linear vom Bundeskanzleramt über die Spree hinweg zum Marie-Elisabeth-Lüders-Haus hin. Infolgedessen mussten die Künstler, die für das Paul-Löbe-Haus Projekte entwarfen, auf diese dynamische Linearität und die rhythmische Aneinanderreihung der Außenhöfe einfühlsam antworten.

|

Christiane Möbus

Hingegen ist das Jakob-Kaiser-Haus ein Komplex von acht einzelnen Häusern, zu denen noch mehrere Altbauten gehören. Jeweils vier Häuser gruppieren sich zu beiden Seiten der Dorotheenstraße. Jeweils zwei dieser Häuser wurden von einem Architektenteam in der speziell ihm eigenen Architektursprache gestaltet. Die Kunstsachverständigen, Professor Dr. Manfred Schneckenburger, Rektor der Kunstakademie in Münster, und Dr. Evelyn Weiss, stellvertretende Direktorin des Museum Ludwig in Köln, entwickelten daher auf der Grundlage dieser Differenziertheit ein Kunst-am-Bau-Konzept, das im Einklang mit der jeweiligen Architektursprache jeden Gebäudekomplex künstlerisch ebenso differenziert akzentuiert.

|

Gustav Lange

In Haus 1 betritt der Besucher eine großräumige Halle. Die Künstlerin Christiane Möbus lässt vom Hallendach herab vier Rennachter in den Farben Gelb, Rot, Blau und Schwarz auf- und abschweben. Jedes Boot folgt in der Auf- und Abwärtsbewegung einem eigenen Rhythmus, so dass sich fortwährend neue Konstellationen der Boote zueinander ergeben. Sie spielen auf die in Berlin allgegenwärtige Fluss- und Seenlandschaft an, insbesondere auf die in unmittelbarer Nähe vorbeifließende Spree. Die Öffnung des Hallenbodens zum Untergeschoss wirkt dank dieser Anspielungen wie ein Bassin, bis zu dessen oberen Rand die Boote herabgelassen werden. Aber nicht nur eine solche lokal-geographische Beziehung stellen die vier Rennachter her, sie verweisen zugleich auf die Bootsrennen zwischen Oxford und Cambridge, den Sinnbildern des demokratischen Wettbewerbs unter Gleichen. So bewirkt der tänzerische Rhythmus der starkfarbigen Boote im Luftraum der großzügigen Halle nicht nur eine beschwingte Stimmung, er verbindet gleichzeitig Spiel und Sport und symbolisiert – im Haus der Fraktionen – überdies die Lebendigkeit und Fairness des politischen Wettstreites.

|

Jürgen Klauke

Die Wände des Untergeschosses erfahren ihre besondere Gestaltung durch Gemälde von Bernard Schultze, Andreas Schulze, Max Uhlig, Peter Herrmann, Karl Horst Hödicke sowie durch eine Fotofolge des Leipziger Fotografen Matthias Hoch zum Reichstagsgebäude vor dem Umbau durch den Architekten Norman Foster. Von der Halle des Untergeschosses aus gelangt man in Haus 2 zur Poststelle. Sie gibt einen Blick auf den vom Landschaftsarchitekten Gustav Lange gestalteten Innenhof frei: Wie in einem Urwald liegen Birkenstämme und Findlinge am Boden verteilt, von dem junge Birken dem Licht entgegenstreben. Auf Erdgeschossebene sind sie von einem Wasserband umschlossen, das wie ein gleißender Silberrahmen das Bild der Birken umfasst.

Das Erscheinungsbild des Jakob-Kaiser-Hauses zur Spree hin wird bestimmt von der Stadtraumgestaltung des israelischen Künstlers Dani Karavan. Die besondere Herausforderung für ihn bestand darin, den Hof von Haus 3 zu planen, der sich zur Spreepromenade hin öffnet. Dani Karavans Aufgabe bestand also nicht darin, lediglich einen Innenhof zu konzipieren, sondern durch eine besondere Ausführung eine Verbindung zwischen Innenhof und Außenbereich zu schaffen, also ein über die Hofbegrenzung hinaus bis zum Spreebogen reichendes Kunstkonzept zu entwickeln.

Eine solche ästhetische Herausforderung kommt der Arbeitsweise des Künstlers entgegen. Dani Karavan wurde im Jahre 1930 in Tel Aviv geboren und gilt als einer der bedeutendsten internationalen Künstler, der Landschafts- und Stadträume zu neuen Erfahrungsräumen zu verwandeln weiß. Seine Arbeitsweise lässt sich daher nicht in die herkömmlichen Kategorien des Schaffens von Architekten, Bildhauern, Environment- oder Konzeptkünstlern einordnen. Vielmehr verbindet er Elemente aus all diesen Bereichen zu einem neuen, raumgreifenden Gesamtkunstwerk. Einem solchen entspricht auch sein Konzept für Haus 3 des Jakob-Kaiser-Hauses: Zwar muss der Innenhof aus Sicherheitsgründen gegenüber der Spreepromenade abgeschlossen sein. Doch hat der Künstler an Stelle von Gittern oder Brüstungen meterhohe Glasplatten als Begrenzung gewählt, sodass wenigstens optisch ein hohes Maß an Transparenz gewährleistet ist. Aus dem Innenhofbereich heraus entwickeln sich unter diesen Glasplatten hindurch – auf die Hauptlinien des Reichstagsgebäudes orientiert – strahlenförmige Bodenstrukturen, abwechselnd aus Vegetations- und Metallflächen gebildet – bis nahe an die Spree.

|

Per Kirkeby

|

Per Kirkeby

Dieser gelungenen formalen Gestaltung entspricht die anspielungsreiche inhaltliche Ausrichtung: So wird auf jeder der 19 Glasplatten eines der 19 Grundrechte des Grundgesetzes in der Fassung aus dem Jahre 1949 zu lesen sein. Diese 19 Grundrechtsartikel sollen unmittelbar an der Spree, die einst Ost- und West-Berlin trennte, an die schwierigen Jahre der Gründung der jungen deutschen Demokratie in Bonn erinnern. Der Parlamentarische Rat tagte in Bonn, und so schlägt das Kunstwerk von Dani Karavan in Berlin historisch und geographisch einen Bogen von der Spree zum Rhein und erweist der Stadt, die dem Deutschen Bundestag nahezu fünf Jahrzehnte Gastfreundschaft gewährt hat, die schuldige Reverenz. Zugleich wird durch die klare, von allen Zusätzen und Ergänzungen freie Formulierung aus dem Jahre 1949 das Wesentliche des Grundgesetzes und der Grundrechte aller Deutschen deutlich hervorgehoben.

Der Maler Ulrich Erben gestaltet das tagesbelichtete Treppenhaus von Haus 3 mit kreisförmigen Glasscheiben, auf deren Rückseite jeweils eine der Farben Blau, Rot, Grün oder Gelb gemalt ist. Jeweils vier Kreisscheiben sind, nach einem diagonalen Muster verteilt, bündig in die graufarbigen Sichtbetonwände eingelassen. Das tänzerische Auf und Ab der Scheiben, ihre Farbigkeit und ihre Kreisform setzen der durchlaufenden Wiederholung rechtwinkliger Tür- und Wandflächen die "heitere Leichtigkeit" (Ulrich Erben) und Lebendigkeit von Bewegung und Farbe entgegen. Ihnen antworten die gleichen, jedoch graufarbenen Glasscheiben auf der gegenüberliegenden Wandfläche der Stadtfuge. Der Betrachter sieht beide Seiten der Stadtfuge, sieht fröhliche Ausgelassenheit auf der einen und betonte Zurückhaltung auf der anderen Seite.

Die Architekten WES & Partner gestalten die Höfe der Häuser 4 und 8. Wassergefüllte Becken, umgeben von Kiefern und anderer Flora, von illuminierten Glasfaserstangen und Findlingen, verleihen den Höfen die Anmutung japanischer Gärten. Bautechnisch erforderliche Abluftschächte sind geschickt in die Skulptur einer Treppe verwandelt, die als Monument ihrer selbst bedeutungsträchtig und rätselhaft im Nichts endet.

|

Matthias Jackisch

Die Treppenhäuser der beiden Häuser 4 und 8 verbindet eine Steinskulptur des Dresdener Künstlers Matthias Jackisch. Zu beiden Seiten der Dorotheenstraße ist in den Flurfenstern der Häuser 4 und 8 jeweils eine Hälfte eines Findlings, in vier Teile geschnitten und auf vier Etagen verteilt, zu sehen. Erst dem Blick von der Dorotheenstraße aus erschließt sich der Zusammenhang aller Fragmente des Steines. Der Künstler sieht seine "performative Skulptur Augenstein" als Ergebnis eines Prozesses, der in einem schwedischen Steinbruch mit der Entdeckung des Findlings seinen Anfang nahm. Von da reiste Matthias Jackisch mit dem Stein über Rügen nach Neuruppin. Dort wurde der Stein zerschnitten und bearbeitet und anschließend per Schiff zum Spreebogen gebracht. Nun schweben die schweren Steinteile von der Decke der Fluretagen herab und beschwören die Erinnerung an die Wildnis Schwedens, an jahrtausendelanges Harren im Erdreich und an die landschaftsgestaltende Kraft der großen Eiszeit.

Im Erdgeschoss der Treppenhäuser der Häuser 4 und 8 hat die Kölner Künstlerin Astrid Klein eine Installation aus Neonröhren geschaffen, die in auf- und absteigender Linie einem Treppenlauf zu folgen scheinen. Auf den Neonröhren entwickeln sich Zitate aus dem "Leviathan" (1651) von Thomas Hobbes. In seiner politischen Philosophie hat Hobbes die Notwendigkeit vertraglicher Regelungen zur Begründung und zum Erhalt einer Gemeinschaft dargelegt und sich mit den Voraussetzungen für Frieden und Gerechtigkeit in einer Gesellschaft auseinander gesetzt.

Für den Innenhof von Haus 7 hat der dänische Künstler Per Kirkeby eine Skulptur in Gestalt einer vier Etagen hohen Backsteinwand mit Fensterdurchbrüchen geschaffen. Sie steht – sozusagen als Wand vor der Wand – der weiß glasierten Brandmauer des Altbaus gegenüber. Mit Licht- und Schattenwirkung modelliert der Künstler eine zweckfreie Architektur, eine Kunst also im Wechselspiel von Skulptur und Architektur. Gleichsam verloren als Relikt eines nicht mehr existierenden Hauses ragt die Backsteinwand im Hof auf, vor dem renovierten Altbau des 19. Jahrhunderts – eine stumme Verweisung auf die Endlichkeit menschlichen Planens und Handelns.

|

Astrid Klein

In den Häusern 5 und 6 haben die Künstler Lili Fischer und Hans Peter Adamski die alle Etagen durchlaufenden Lichtschächte als gestalterische Herausforderung empfunden und aufgegriffen. Der einst zur Kölner Künstlergemeinschaft "Mülheimer Freiheit" gehörige Adamski lässt scherenschnittartig ein in sich gedrehtes Band dynamisch quer über die Wand laufen und spielt dabei mit der optischen Illusion von Räumlichkeit. Lili Fischer führt ihren "Grazienkongreß" vor, Silhouetten von Nymphen und anderen ätherischen Wesen, die die Wand hinaufschweben, Purzelbäume schlagen, tanzen oder graziös vorübergleiten. Ihre Arbeit ist eine Anlehnung an Performances, in denen die Zuschauer zur Teilnahme am Grazienreigen aufgefordert werden und – hinter einem weißen Vorhang als Schatten sichtbar – unter Anleitung der Künstlerin lernen, sich anmutig zu bewegen.

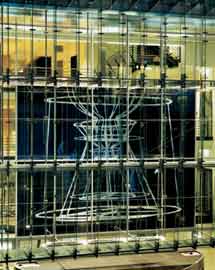

Den Hof von Haus 6 hat der englische Künstler Antony Gormley geflutet, so dass nur noch ein Steg diagonal in den Hof hineinführt. An den Seitenwänden des Hauses ragen im rechten Winkel zur Wand Gusseisenskulpturen menschlicher Figuren hervor, den Blick himmelwärts gewandt, als ob sie die Wände hinauf- laufen wollten. Die Skulpturen spiegeln sich im Wasser. Gormley thematisiert mit seinen Eisenskulpturen die Selbsterfahrung des Körperlichen in der Betrachtung eines fremden Körpers, der den Betrachter dadurch irritiert, dass er in einen für unsere Sehgewohnheiten ungewohnten räumlichen und gedanklichen Zusammenhang gestellt wird.

Der Eingang zu Haus 5 wird hervorgehoben durch die leuchtend blauen Glasscheiben von Jürgen Klauke. Weiße Linien auf blauem Hintergrund zeichnen ein abstraktes Muster. Dieses Muster geht auf Fotografien aus dem Zyklus "Prosecuritas" zurück. Der Künstler hatte seinerzeit verschiedene Gegenstände von der Gepäckkontrollanlage auf dem Flughafen durchleuchten lassen und so die Tiefenanalyse des Materiellen, stellvertretend für die psychische Selbstdurchleuchtung, zum Bildthema gemacht: Die Bilder, die wir mittels dieser technischen Apparaturen sehen, entsprechen keiner uns bekannten Realität. Sie sind als Ausdruck der Selbstentfremdung des Menschen unter den Bedingungen einer zunehmend technisierten Umwelt gedacht.

Das Kunst-am-Bau-Programm wird abgeschlossen mit dem Kunstprojekt des Nürnberger Künstlers Hans Peter Reuter. Er wird den so genannten Kaisersaal im ehemaligen Reichstagspräsidentenpalais mit dem für ihn charakteristischen Spiel geometrischer Formen in intensiv leuchtendem Blau gestalten.

|

Architekten WES & Partner

Darüber hinaus sind weitere acht Künstler durch Ankäufe mit Werken im Jakob-Kaiser-Haus vertreten. So unterschiedlich und vielgestaltig sich die Architektur der einzelnen Häuser darstellt, so individuell und charakteristisch sind die künstlerischen Zugriffe und Positionen ausgefallen. Das Jakob-Kaiser-Haus als Haus der Fraktionen spiegelt also auch auf der ästhetischen Ebene nicht nur die divergierenden und doch zugleich einander verpflichteten politischen Positionen der Fraktionen, sondern auch das sowohl Gemeinsame als auch das Eigentümliche der jeweiligen Positionen der Künstler.

Andreas Kaernbach, Kurator der Kunstsammlung des Deutschen Bundestages

DIE KÜNSTLER IM JAKOB-KAISER-HAUS

Hans Peter Adamski, Architekten WES & Partner, Ulrich Erben, Lili Fischer, Antony Gormley, Peter Herrmann, Matthias Hoch, Karl Horst Hödicke, Matthias Jackisch, Dani Karavan, Per Kirkeby, Jürgen Klauke, Astrid Klein, Gustav Lange, Christiane Möbus, Hans Peter Reuter, Bernard Schultze, Andreas Schulze, Max Uhlig