Wann war’s – wer war’s?

Gewinnen Sie eine Reise nach Berlin!

Der amerikanische Historiker Michael S. Cullen erinnert in jeder Ausgabe an eine Episode der Reichstagsgeschichte. Wir stellen am Ende des Artikels eine Frage. Die Antwort schicken Sie als Fax, E-Mail oder per Postkarte an: Media Consulta Deutschland GmbH, Wassergasse 3, 10179 Berlin, Fax: (030) 65 000-190, E-Mail: blickpunkt@media-consulta.com. Einsendeschluss ist der 22. Mai 2003. Unter den richtigen Einsendungen werden fünf Preise verlost. Der Hauptgewinn ist eine Reise für zwei Personen nach Berlin. Die Lösung unseres Rätsels in Heft 2/03 lautet: Matthias Erzberger war Reichsfinanzminister. Eine Reise nach Berlin hat Karl-Heinz Lucke aus Bad Herrenalb gewonnen.

Der Stenograf vermerkte „Heiterkeit“

|

||||||||||

| Michael S. Cullen. | ||||||||||

Während bereits im antiken Rom Ciceros Reden stenografisch festgehalten wurden, gibt es die Stenografie im deutschsprachigen Raum erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Münchener Lithograf Franz Xaver Gabelsberger entwickelte eine „Redezeichenkunst“, die 1829 in München amtlich zugelassen wurde. In Preußen führte 1841 Wilhelm Stolze eine Kurzschrift ein. Seine Zeit kam mit der Einführung von Verfassungen in einigen preußischen Staaten. 1847 wurde der Registrateur Agathon Jaquet mit der Bildung eines Stenografenbüros für den in Berlin tagenden Vereinigten Landtag beauftragt, wo Stolzes System in Preußen den Durchbruch schaffte.

Es entstand ein System, das mit geringen Variationen lange angewandt wurde. Jeweils zwei Stenografen schrieben im Turnus von zehn Minuten und brauchten im Diktier- und Korrekturzimmer fünfzig Minuten, um die Protokolle in Langschrift zu diktieren, die anschließend in die Setzerei gebracht wurden. Nach fünfzig Minuten stand das Paar wieder am Stenografentisch. Nach diesem Modus mussten mit Ersatzleuten etwa 18 Stenografen für den täglichen Dienst verfügbar sein.

Im alten Reichstag fand das Diktieren in einer festgelegten Reihenfolge statt. Zuerst diktierte der eine, dann der andere fünf Minuten. Die Druckfahnen aus der Hausdruckerei wurden den Abgeordneten möglichst noch in der Sitzung zur Durchsicht vorgelegt. Wie schnell das gehen konnte, zeigt das Beispiel einer Debatte am 2. Dezember 1863 im Preußischen Abgeordnetenhaus, in der August Reichensperger seinem Kollegen Rudolf Virchow antwortete und dabei aus dem unkorrigierten Manuskript von Virchows zuvor gehaltener Rede zitierte.

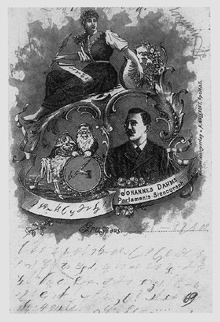

|

||||||||||

| Die Parlamentsstenografen: Postkarte um 1900. | ||||||||||

Selbstverständlich gab es Schwierig-

keiten, denen die Stenografen nicht immer gewachsen waren. Zum

einen die Schnellredner, zum anderen Redner wie Bismarck, der es an

dramatischen Effekten nicht fehlen ließ. Nicht selten

schlichen sich amüsante Fehler in die Protokolle ein. So wurde

beispielsweise aus „irrelevant“ ein „ihr

Elephant“.

Sowohl im preußischen Abgeordnetenhaus als auch später im Reichstag war das Stenografenbüro mit Vertretern beider Systeme belegt, wobei im Reichstag die Stolzeaner die Oberhand gewannen, so dass bereits 1885 das Büro aus drei Vierteln Stolzeanern und einem Viertel Gabelsbergianern bestand, die sich bitter befehdeten.

In einer 1925 geführten Reichstagsdebatte erzählte der spätere Bundespräsident Theodor Heuss folgende Anekdote: „In einer Stadt nördlich von Peking lernten sich zwei Deutsche kennen, und sie befreundeten sich in ihrer Einsamkeit. Nach einiger Zeit stellten sie fest, dass der eine ein Preuße, der andere ein Bayer sei, und es fiel ein Schatten auf diese Freundschaft. Aber nach einigen Monaten kamen sie wieder zusammen; sie vertrugen sich wieder recht gut, bis sich ergab, dass der eine Protestant und der andere ein Katholik sei. Neue Beschwernis und neue Trennung! Doch das Alleinsein trieb sie wieder zusammen. Da war der eine Gabelsbergianer, der andere Stolze Schreyaner – und sie haben sich nie mehr in ihrem Leben gesehen.” Der Stenograf vermerkte „Heiterkeit“.

Unsere Preisfrage: Wie hieß Wilhelm Stolzes großer Konkurrent?