Forum: Stabilitäts- und Wachstumspakt

Konjunkturbremse oder Garant für den Euro?

Wieder einmal steht der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der die Verschuldung der EU-Mitgliedstaaten begrenzen und die Stabilität des Euros garantieren soll, zur Diskussion. Gefragt wird, ob in einer Rezession das starre Festhalten an der Haushaltskonsolidierung der richtige Weg ist. Blickpunkt Bundestag hat die vier Fraktionen um einen Kommentar gebeten, ob die Regeln des Vertrags zu starr sind und die Konjunktur bremsen.

|

||||||||||

„Begräbnis erster Klasse“ war noch eines der schmeichelhaften Urteile über den Umgang der EU-Finanzminister mit dem Stabilitätspakt im November vergangen Jahres. Dabei hatten die Minister just auf dieser Sitzung eine feierliche Erklärung über den Bestand des Pakts abgegeben. Doch auf der gleichen Sitzung beschlossen sie gegen den Willen der EU-Kommission, die Defizitverfahren gegen Deutschland und Frankreich vorläufig auszusetzen. Damit wurde klar, dass die eigentlich strengen Regeln des Pakts doch nicht so ernst genommen werden.

Es ist in der Europäischen Union gang und gäbe, dass Regeln neuen Gegebenheiten angepasst werden. Doch gerade beim Stabilitätspakt sollte es anders sein. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt, so sein voller Name, sollte EU-Mitgliedstaaten vor allzu hohen Schulden und somit den Euro vor einem Wertverfall schützen. Er sollte umsetzen, was längst beschlossen war. So hatten die EU-Staaten bereits 1992, als die Währungsunion verabschiedet wurde, Sanktionen im Falle eines übermäßigen Defizits vereinbart. Doch vor allem dem ehemaligen deutschen Finanzminister Theo Waigel war das nicht genug. Mit dem Schlagwort „3 Prozent heißt 3,0“ machte Waigel klar, dass er keine Abweichungen von dem Defizitkriterium hinnehmen wollte.

Deutschland setzte gemeinsam mit den Niederlanden auf dem EU-Gipfel in Amsterdam 1997 das Bekenntnis der Staats- und Regierungschefs zu dem Sanktionsmechanismus durch – gemeinsam mit einem präzisen Zeitplan für die Defizitverfahren und einem Beschluss über die Höhe der Geldstrafen, die fällig werden, falls sich ein Mitgliedstaat nicht an die Vorgaben hält. Um das durchzusetzen sollten auch die Sanktionen für Defizitsünder glaubwürdig sein. Waren bis dahin lediglich im EU-Vertrag „angemessene Geldstrafen“ als letzte Sanktion festgeschrieben, so wussten die Mitgliedstaaten nun, dass sie im Ernstfall 0,2 bis 0,5 Prozent ihres Bruttoinlandprodukts an Strafe zahlen müssten. Aus heutiger Sicht wären das für Deutschland rund zehn Milliarden Euro, also gut ein Drittel dessen, was die Bundesrepublik jährlich zum EU-Haushalt beisteuert.

|

Die damalige Bundesregierung wollte vor allem die deutsche Öffentlichkeit davon überzeugen, dass der Euro genauso stabil sein würde wie die D-Mark. Doch der Pakt war mehr als ein PR-Manöver. Denn die Währungsunion barg auch ein ökonomisches Problem. Während mit dem Euro die Währungspolitik auf die Europäische Zentralbank (EZB) überging, blieb die Verantwortung für die Finanzpolitik bei den Mitgliedstaaten. Damit konnte ein Mitgliedstaat durch übermäßige Verschuldung die Stabilität der Gemeinschaftswährung in Gefahr bringen und damit allen anderen Euro-Staaten schaden. Alle Teilnehmer an der Währungsunion hätten dann entweder unter einer höheren Inflationsrate oder höheren Zinsen zu leiden, die die EZB als Gegenmaßnahme ergriffen hätte.

Der Stabilitätspakt sollte somit die Brücke zwischen der zentralisierten Geldpolitik und der weiterhin dezentralen Finanzpolitik bilden. Doch schon als der Pakt geschlossen wurde, gab es Zweifel daran, ob er die erste Belastungsprobe überstehen würde. So wollte Brüssel im Januar 2002 gegenüber Deutschland eine im Grunde folgenlose Ermahnung aussprechen. Doch das verhinderte Bundeskanzler Gerhard Schröder. Spätestens hier wurde klar, dass ein System, in dem die Angeklagten gleichzeitig die Richter sind, nicht unbedingt gerechte Urteile erwarten lässt.

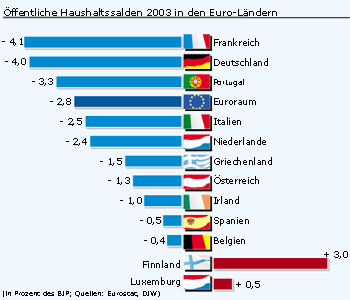

Der erste Mitgliedstaat, gegen den ein Defizitverfahren eröffnet wurde, war Portugal. Die Kommission leitete im September 2002 ein Verfahren ein, weil ihr die Sparanstrengungen Lissabons zu zaghaft erschienen und die Regierung nicht einmal in der Lage war, verlässliche Zahlen über das Defizit zu liefern.

|

Mit dem Fall Deutschland stellt sich das Problem nun in ganz anderer Form. Wenn ausgerechnet der Staat, der vor allen anderen den Stabilitätspakt wollte, sich über seine Regeln hinwegsetzt, dann ist der Pakt kaum noch ein wirksames Instrument, die Haushalte der Mitgliedstaaten im Zaum zu halten. Dabei ist Deutschland nicht einmal das größte Sorgenkind. Immerhin hat Berlin bis Ende November versucht, die Auflagen aus Brüssel zu erfüllen. Frankreich dagegen hat schon länger die Vorschläge der Kommission zur Haushaltskonsolidierung in den Wind geschlagen.

Auch wenn weitgehend Einigkeit besteht, dass die politischen Auswirkungen des Eklats vom November fatal sind, die wirtschaftliche Bewertung ist differenzierter. Dabei ist unstrittig, dass eine Haushaltskonsolidierung in allen EU-Staaten nötig und wünschenswert ist. Die Diskussion dreht sich darum, ob in einer Rezession das starre Festhalten an der Konsolidierung der richtige Weg ist. Ein Staat, der sich in der Rezession zu sehr dem Spardiktat unterwirft, kann die Wirtschaft noch stärker in die Rezession treiben, so die Befürchtung. So sei den EU-Staaten vor allem in Boomzeiten die Haushaltskonsolidierung gelungen.

Auch die Kommission hat sich bei der Interpretation des Stabilitätspakts dieses Arguments angenommen. Sie hat es akzeptiert, dass der Staat in einem Abschwung auf Ausgabenkürzungen verzichtet, obwohl die Steuereinnahmen zurückgehen. Diese „automatischen Stabilisatoren“ sollen verhindern, dass der Mitgliedstaat durch Einschnitte in den Haushalt weiter in die Rezession gerät. Allerdings verlangt die Kommission von Deutschland, dass es sein „strukturelles Defizit“ auch in der Abschwungphase reduziert. Gemeint ist der Fehlbetrag, den die deutschen öffentlichen Kassen auch in wirtschaftlichen Normalphasen aufweisen.

|

||||||||||

| Das

Gebäude der Europäischen Kommis- sion in Brüssel. |

||||||||||

Allerdings erkennen auch die Befürworter des Pakts an, dass das Drei-Prozent-Kriterium keineswegs das ideale Instrument zur Steuerung der Wirtschafts- und Finanzpolitik der Mitgliedstaaten ist. Dann, wenn die Mitgliedstaaten eigentlich sparen sollten, nämlich in einer Aufschwungphase, greift der Pakt nicht, weil in solchen Zeiten es den Mitgliedstaaten leichter fällt, die Defizitkriterien einzuhalten. Eine ganze Reihe von Alternativvorschlägen liegt auf dem Tisch.

So könnte die EU den Mitgliedstaaten Grenzen für die Staatsausgaben statt für das Haushaltsdefizit setzen. Solche „Ausgabenziele“ wären auch während eines Konjunkturaufschwungs wirksam und würden dazu führen, dass Mitgliedstaaten in Wachstumsphasen zur Haushaltskonsolidierung angehalten werden. Mit diesem Konzept haben die USA Anfang der neunziger Jahre sehr erfolgreich ihren Staatshaushalt saniert. Das Problem ist allerdings, dass Ausgabenziele Wohltaten an die Bürger über Steuersenkungen nicht erfassen, die sich ja genau wie Ausgaben auf den Haushalt auswirken.

Ein weiterer Vorschlag ist, statt des Defizitkriteriums eine Grenze für die Höhe der Inflation in jedem Land festzulegen. Hinter diesem Konzept steht der Gedanke, dass in erster Linie eine hohe Inflation in einem Euro-Staat für die anderen Mitgliedstaaten schädlich ist. Solange also die Preissteigerung unter Kontrolle ist – so die Annahme – kann der betreffende Mitgliedstaat mit seinem Haushalt machen, was er will. Doch auch dieses Konzept ist nicht so einfach umzusetzen. Denn dynamische Ökonomien wie Portugal oder Irland haben strukturell eine höhere Inflationsrate als reife Volkswirtschaften wie Deutschland. Für jedes Land müssten folglich gesondert Inflationsziele festgelegt werden, was dieses Konzept unübersichtlich machte. Hinzu kommt, dass damit das Ziel ausgeglichener Haushalte völlig aufgegeben würde.

Ob eine Reform des Stabilitätspakts so weit gehen würde, ist längst noch nicht ausgemacht. Fest steht aber, dass nach der Sitzung der EU-Finanzminister im November die Politik nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann.

Matthias Rumpf

Sagen Sie den Bundestagsabgeordneten oder der Redaktion Ihre Meinung zum Thema „Stabilitäts- und Wachstumspakt“: blickpunkt@media-consulta.com

|

||||||||||

Konjunkturerholung

nicht gefährden

Joachim Poß, SPD

joachim.poss@bundestag.de

www.joachim-poss.de

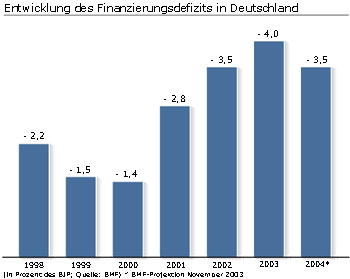

Nicht ohne Grund heißt der Pakt Stabilitäts- und Wachstumspakt. Dahinter steht auch der Zusammenhang, dass stabile öffentliche Finanzen ohne ein stetiges wirtschaftliches Wachstum und einen hohen Beschäftigungsgrad nicht erreicht werden können. Nach drei Jahren wirtschaftlicher Stagnation erfährt Deutschland dies zurzeit sehr schmerzhaft.

Der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt bietet den Mitgliedstaaten genügend Raum zu einer ökonomisch vernünftigen Finanz- und Haushaltspolitik auch in einem lang andauernden konjunkturellen Tief.

Der Ecofin-Rat hat das am 25. November noch einmal deutlich gemacht, indem er zu Recht darauf verzichtet hat, wie die EU-Kommission von Deutschland ein erhebliches Hineinsparen in den beginnenden Aufschwung zu verlangen. Bereits jetzt sind auf allen staatlichen Ebenen erhebliche Einsparungen für 2004 vorgesehen. Die von der EU-Kommission am 18. November geforderten zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen in Milliardenhöhe würden allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit die Konjunkturerholung in Deutschland gefährden – mit dem Ergebnis, dass das gesamtstaatliche Defizit in Deutschland im nächsten und übernächsten Jahr dann doch über die von der Kommission angestrebten Werte steigen würde.

Die am Ecofin-Beschluss geäußerte Kritik irrt: Am 25. November wurde der Stabilitäts- und Wachstumspakt nicht geschwächt, sondern gestärkt. Von Deutschland wird unvermindert ein stetiger Abbau des strukturellen Defizits und ein schnellstmöglicher Haushaltsausgleich gefordert. Eine Entpflichtung Deutschlands hat es nicht gegeben. Allerdings wurde im Einklang mit dem Regelwerk auf eine konjunkturbremsende Fiskalpolitik verzichtet, weil nur so die vom Pakt vorgeschriebenen Defizit- und Schuldenziele auch erreicht werden können.

|

||||||||||

Erheblicher

Vertrauensverlust

Michael Meister, CDU/CSU

michael.meister@bundestag.de

www.meister-schafft.de

Mit der Entscheidung des Ecofin-Rats vom 25. November 2003, die Defizitverfahren gegen Frankreich und Deutschland zu stoppen und keine weiteren Sanktionen im Sinne des Stabilitäts- und Wachstumspakts einzuleiten, wurde einer der wesentlichen Grundpfeiler der europäischen Finanzpolitik niedergerissen und Inhalt und Geist des Vertrags von Maastricht auf das Empfindlichste verletzt.

Als die Währungsunion eingeführt wurde, war es die gemeinsame Überzeugung aller Fraktionen des Deutschen Bundestages, mit der Einführung des Euros ein Höchstmaß an Währungsstabilität zu gewährleisten. Signal des Stabilitäts- und Wachstumspakts, vor allem auch an die deutsche Bevölkerung, sollte sein: Der Euro wird vom gleichen Geist der Stabilität geprägt sein wie die D-Mark.

Die Art und Weise, wie die rot-grüne Bundesregierung nun mit der Europäischen Kommission als Hüterin des Pakts und dem Stabilitäts- und Wachstumspakt selbst umgeht, führt zu einem erheblichen Vertrauensverlust in der deutschen Öffentlichkeit. Das Gefühl macht sich breit, dass zwei der großen Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Stabilität der gemeinsamen europäischen Währung auf Grund nationaler Eigeninteressen unterminiert haben.

Die Argumentation des Bundesfinanzministers, mit welcher er die Entscheidung des Ecofin-Rats zu rechtfertigen versucht, verstößt eklatant gegen den Geist des Vertrages von Maastricht. Der Rat der Wirtschafts- und Finanzminister hätte besser daran getan, im Einvernehmen mit der Europäischen Kommission und im Sinne des Stabilitäts- und Wachstumspakts zu entscheiden. Leider ist dies nicht geschehen. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der Garant für die Budgetdisziplin der europäischen Mitgliedstaaten sein sollte, wurde ausgehebelt. Die EU-Finanzminister „ersparen“ Deutschland und Frankreich weitere Sanktionen.

|

||||||||||

Stabilitätspakt erhalten

Anna Lührmann, Bündnis 90/Die Grünen

anna.luehrmann@bundestag.de

www.anna-luehrmann.de

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt ist die Grundlage für einen stabilen Euro und für eine starke europäische Wirtschaft. Die Euro-Staaten verpflichten sich darin auch nach der Euro-Einführung zu nachhaltiger Haushaltspolitik. Dieses Ziel darf nicht aufgegeben werden. Die Bürgerinnen und Bürger fordern zu Recht solide öffentliche Haushalte, sowohl national als auch europäisch.

Für uns in Deutschland gilt: Die umfassende Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist nicht nur ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit, sondern zur Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Denn jeder Euro, den wir in den Schuldendienst stecken, fehlt bei Zukunftsinvestitionen wie etwa für Bildung und Forschung. Diese öffentlichen Investitionen muss sich der Staat aber leisten können, denn es handelt sich um die entscheidenden Rahmenbedingungen für private Investitionen, für wirtschaftliches Wachstum und somit für mehr Beschäftigung.

Unter der Voraussetzung des Festhaltens am Ziel der Währungsstabilität haben die Mitgliedstaaten ihre Souveränität über die Geldpolitik abgegeben und sie der Europäischen Zentralbank übertragen. Ihre Haushaltspolitik bestimmen die Mitgliedstaaten aber weiterhin selbst und damit beeinflussen sie langfristig die Währungsstabilität. Deshalb ist es wichtig, dass verbindliche gemeinsame Regeln den Rahmen der tolerierten Neuverschuldung abstecken. Das gebietet die gegenseitige Solidarität und Verantwortung in einem gemeinsamen Währungsraum.

|

||||||||||

Ökonomisch

grundfalsch

Günter Rexrodt, FDP

guenter.rexrodt@bundestag.de

www.guenter-rexrodt.de

Der Pakt für Stabilität und Wachstum ist einer der wichtigsten Pfeiler der europäischen Wirtschaftsunion und zugleich der tragende Pfeiler der gemeinsamen europäischen Währung. Er verpflichtet die Mitgliedstaaten, ihre Finanz- und Wirtschaftspolitik so auszurichten, dass ein ausgeglichener gesamtwirtschaftlicher Haushalt erreicht werden kann. Er lässt Abweichungen zu, aber prinzipiell nur bis drei Prozent. Was darüber hinausgeht, hat eine andere Dimension. Eine Dimension, die konsequente und rasche Maßnahmen zur strukturellen Konsolidierung des Haushalts verlangt. Um diese Konsolidierungspolitik durchzusetzen, war es notwendig, den Pakt mit Sanktionsmechanismen auszustatten, also diejenigen, die den Pakt anhaltend jenseits der Drei-Prozent-Defizitgrenze verletzen, zum Beispiel mit einer Hinterlegung bestimmter Beträge zu bestrafen.

Eben diesen Sanktionsmechanismus stellen die gegenwärtigen Sünder, an der Spitze die Bundesrepublik Deutschland, in Frage. Sie argumentieren scheinbar schlüssig auf der Grundlage des keynesianischen Wirtschaftsmodells: Defizite gibt es bei lahmender Konjunktur, warum dann noch Geld nach Brüssel transportieren? Dies wirke zusätzlich kontraproduktiv; der Pakt müsse also „interpretierbarer“ werden.

Eine solche Position verstößt gegen Buchstaben und Geist des Pakts. Eine solche Haltung ist ökonomisch grundfalsch: Ein Land, das nicht nur lässlich, sondern anhaltend und gravierend Defizite produziert, verspielt Vertrauen und Berechenbarkeit. Es gefährdet mittelfristig die Stabilität der Währung. Die Investoren machen einen Bogen um dieses Land. Die Konsumenten werden verängstigt. Um dies zu verhindern, muss der Pakt so bleiben, wie er ist. Nach Buchstaben und Geist.