| Volker Kröning Mitglied des Deutschen Bundestages |

|

Volker Kröning 12. August 2004 Die deutschen Stadtstaaten:

Wege aus ihrer Finanzierungsnot

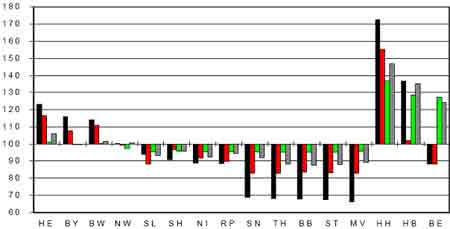

Die politische Geographie Deutschlands ist von Stadt- und Flächenstaaten geprägt. Tradition und Moderne kennzeichnen die Freien Hansestädte Bremen und Hamburg. Berlin wächst mit der Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas wieder eine besondere Rolle zu. Die Eigenart der klassischen Stadtstaaten ähnelt der Verschiedenartigkeit der Flächenstaaten. Die Dichotomien von stark und schwach, die sich in der Fläche finden - ebenso zwischen Ost und West wie zwischen Nord und Süd -, spiegeln sich in der Diskrepanz zwischen ökonomischer Stärke und finanzieller Schwäche - Bremens wie Hamburgs - wider. Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner (BIP/E) verteilt sich - bezogen auf die Länder und gemessen am Durchschnitt in Deutschland - extrem unterschiedlich (Schaubild 1): hier die drei starken Flächenstaaten Hessen (HE), Bayern (BY) und Baden-Württemberg (BW) und die beiden Freien Hansestädte, dort ihre relativ bzw. extrem schwachen Brüder im Westen und Osten, sodann das „Schwellenland“ Nordrhein-Westfalen (NRW) auf der einen und die alte Front- und neue Hauptstadt Berlin auf der anderen Seite (Säule 1). Nach Umsatzsteuerverteilung (Art. 106 Abs. 3 bis 5 und Art. 107 Abs. 1 Satz 4 GG) und Zerlegung der Körperschafts- und Lohnsteuer (Art. 107 Abs. 1 Satz 2 GG) verwandelt sich das Bild im Falle Berlins minimal, im Falle Bremens krass (Säule 2) und wird erst durch den horizontalen und vertikalen Finanzausgleich (Länderfinanzausgleich - LFA, Bundesergänzungszuweisungen - BEZ) korrigiert (Säule 3). Unter Einbeziehung der nicht in den Finanzausgleich eingehenden Steuern (insbesondere der hälftigen Gemeindesteuern) zeigt die wirkliche Finanzausstattung nach LFA/BEZ, dass sich der Abstand zwischen schwachen und starken Ländern deutlich vergrößert (Säule 4). Nur wenn man die Finanzkraft an der Wirtschaftskraft messen würde - also die Steuerverteilung (einschließlich -zerlegung) am BIP/E -, würde man einen Maßstab für eine verfassungsgerechte Finanzverteilung gewinnen, allerdings wegen des Substitutionseffektes (nämlich des geringeren LFA) mit allenfalls geringem Gewinn für Bremen. Doch dem gerade Bremen oft entgegen gehaltenen Argument, der Zwei-Städte-Staat hänge „am Tropf“ der föderalen Gemeinschaft, wäre der Boden entzogen; Bremen wäre Geberland!

Forschungsstelle Finanzpolitik, Freie Hansestadt Bremen, 2004. Die Betrachtung ist nicht nur verfassungsrechtlich, sondern auch verfassungspolitisch durchaus relevant: Das Land Bremen hatte 1993 mit dem Bund vereinbart, die Zinsspielräume aus den Sanierungs-BEZ zu nutzen, um neben überproportionaler Ausgabendisziplin („Sparen“) seine Wirtschafts- und Finanzkraft zu steigern („Investieren“) - ähnlich wie es der Bund 2000 bei dem Verkauf der UMTS-Lizenzen für das Zukunfts-Investitionsprogramm getan hat. Diese Strategie, die Wirtschaftskraft dezentral - und im späteren Falle zentral - zu stärken, findet ihre verfassungsrechtliche Grundlage in Art. 104 a Abs. 4 Satz 1 GG und hätte im Falle Bremens sogar speziell auf diese Vorschrift (2. Alt.: „zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet“) gestützt werden können. Doch nicht nur Bremens Lage, sondern auch die Situation Berlins und Hamburgs ist dramatisch. Das Finanzierungsdefizit Bremens (ohne die 2004 auslaufenden Sanierungs-BEZ) lag 2003 bei dem 4,5-fachen des Durchschnitts aller Flächenländer, das Berlins beim 3-fachen und das Hamburgs beim 2,5-fachen (Schaubild 2). Bremen spart stärker als Berlin (zwischen 2002 und 2005: -5 zu -1%) und investiert erheblich mehr: zwar mit dem Auslaufen seines Investitions-Sonderprogramms weniger, aber (Ist 2003) deutlich mehr als die Flächenländer (+85%) und Berlin (+6%; ohne investive Ausgabe „Risikovorsorge Bankgesellschaft“: -8%), übrigens ähnlich hoch wie die östlichen Flächenländer (+70%). Die Perspektive Berlins ist noch in einer anderen Hinsicht kritischer als die Bremens: Mit dem Solidarpakt II reduzieren sich zwischen 2007 und 2020 die Sonderbedarfs-BEZ auf Null. Das Land tut das Gegenteil von dem, was die übrigen östlichen Länder mit ihren Investitionen in die Infrastruktur tun (allerdings mit nach- wie vormaligen gewaltigen Transferleistungen). Auch Hamburg nähert sich einer Notlage wie derjenigen Bremens und Berlins: Sein Finanzierungsdefizit belief sich 2002 auf 1.540 Mio. Euro. Da die Ausgaben für Investitionen 900 Mio. Euro betrugen, verblieb ein konsumtives Finanzierungsdefizit von 640 Mio. Euro, das aus Vermögensverkäufen in Höhe von 790 Mio. Euro finanziert wurde. Mit einer Netto-Neuverschuldung von 750 Mio. Euro hatte Hamburg zwar nach Art. 115 Abs. 1 Satz 2 GG einen verfassungskonformen Haushalt, aber frisiert. Niemand weiß, wie lange der Stadtstaat sich mit solchen Einmal-Effekten noch retten kann.

Forschungsstelle Finanzpolitik, Freie Hansestadt Bremen, 2004. Daher sollten alle drei Stadtstaaten eine Richtschnur aufgreifen, die das Bundesverfassungsgericht schon 1986 ausgegeben hat: Sie sind finanziell so auszustatten wie vergleichbare Großstädte in Flächenstaaten. Die geltende Einwohnerwertung von 135% genügt nicht mehr für eine ihren Besonderheiten entsprechende Finanzausstattung. Am Beispiel Bremens lässt sich belegen, dass der Stadtstaat ohne weitere Hilfe auf ein konsumtives Ausgabenniveau gedrückt werden würde, das nicht mehr (Soll 2005) um 30%, sondern nur noch um 15 - 10% über dem der Flächenländer läge (Hamburg 36%, Berlin 50%). Damit wären die verfassungsrechtlichen Prinzipien der „Einheitlichkeit“ (Art. 106 Abs. 3 Satz 4 Nr.2 GG) bzw. der „Gleichwertigkeit“ der Lebensverhältnisse (Art. 72 Abs. 2 GG) eklatant verletzt, die das Finanzwesen (Abschnitt X) und die Gesetzgebung (Abschnitt VII) steuern. Umgekehrt gilt: Leitbild der Verfassung ist die Kohärenz der Lebensverhältnisse oder: der Gesamtwirtschaft und des Gesamtstaates (vgl. Art. 104 a Abs. 4 Satz 1 und Art. 72 Abs. 2 GG); die „Einheitlichkeit“ bzw. „Gleichwertigkeit“ zu wahren bzw. herzustellen, ist Auftrag der Verfassung. Diese Maxime hat das Bundesverfassungsgericht 1992 an die föderale Gemeinschaft adressiert. Sie bindet auch das Ermessen des Bundes bei Finanzhilfen (vgl. Art. 104 a Abs. 4 Satz 1 GG: „kann“ - „erforderlich“) und die Wahrnehmung der Gesetzeskompetenzen durch den Bund bzw. die Länder (vgl. Art. 72 Abs. 1 und Abs. 2 GG: „wenn und soweit“ - „erforderlich“) - und zwar sowohl bei der konkurrierenden als auch bei der Rahmenkompetenz (Art. 75 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie bei der Steuergesetzgebung (Art. 105 Abs. 2 GG). Den Stadtstaaten wäre die Legitimation, eine höhere Einwohnerwertung zu verlangen, nicht abzusprechen. Fachleute nehmen eine Bandbreite von 133 bis 163% an. Der Gegeneinwand, eher sollten sich die beiden Hansestädte - wie es für Berlin und Brandenburg absehbar ist - ihren Nachbarländern eingliedern, zieht nicht. Der Zwei-Städte-Staat Bremen, der finanzwirtschaftlich als Einheit behandelt wird, erhielte z. B. Mehreinnahmen von rd. 750 Mio. Euro, wenn ihm das gleiche Ausgabenniveau zugebilligt würde, das Stuttgart, Nürnberg und Hannover (ohne Zinsen und Sozialhilfe) über den kommunalen Finanzausgleich und das Wirksamwerden von Landesaufgaben ihrer Länder (BW, BY und NI) genießen. Freilich haben die Stadtstaaten unlängst eine Gelegenheit verpasst, die zu einer Überprüfung der geltenden Einwohnerwertung - zumindest in einem gewissen Zeitraum - hätte führen können. Keiner von ihnen hat 2000/2001, als das Maßstäbegesetz und das Solidarpaktfortführungsgesetz mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG) beraten und beschlossen wurden, eine entsprechende Idee oder Initiative entwickelt. Den rechtlichen Rahmen ihrer Finanzwirtschaft zu verbessern, wird daher nicht kurz-, sondern nur mittelfristig zu erreichen sein. Umso mehr - und je früher, desto besser - sollten die Stadtstaaten sich in die Debatte darüber einschalten, ob der gegenwärtige Wortlaut des Grundgesetzes auf optimale Weise das „gesamtstaatliche Interesse“ (vgl. Art. 72 Abs. 2 GG) realisiert und den Nutzen mehren hilft, den diese traditionsreichen Teile Deutschlands mit ihrem Potential für die wirtschaftliche und staatliche Gesamtheit darstellen. |