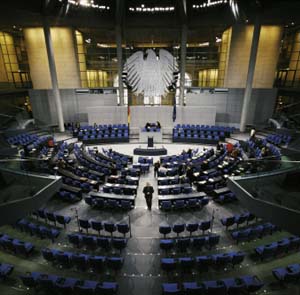

Titelthema

Die Vertrauensfrage und die Mehrheit

Die Vertrauensfrage: Im Privatleben kann sie Partnerschaften

weiterbringen oder auch nur eine beiläufige Floskel sein. In

der Politik ist sie alles andere als eine Nebensächlichkeit.

Sie ist das entscheidende Instrument für den Kanzler, sich der

Regierungsmehrheit zu versichern, und im Falle des Scheiterns der

Weg zu vorgezogenen Neuwahlen. Ein Mittel von dramatischer Brisanz

also, und deshalb haben in der Geschichte der Bundesrepublik erst

vier Bundeskanzler vom Artikel 68 des Grundgesetzes Gebrauch

gemacht: 1972 Willy Brandt, 1982 Helmut Schmidt, 1982 Helmut Kohl

und jetzt auch Gerhard Schröder. Wie läuft das Verfahren

im Einzelnen? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein. Was

können die Folgen sein?

|

|

|

|

Die Formulierungen können verschieden sein. Helmut Schmidt

schrieb am 3. Februar 1982: "Gemäß Artikel 68 stelle ich

den Antrag, mir das Vertrauen auszusprechen." Helmut Kohl schrieb

am 13. Dezember 1982: "Sehr geehrter Herr Präsident, hiermit

teile ich Ihnen mit, daß ich den Antrag gemäß

Artikel 68 des Grundgesetzes stelle." Die Vertrauensfrage von

Gerhard Schröder am 13. November war länger, weil

erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik die Vertrauensfrage

mit einem Sachantrag verbunden wurde: "Sehr geehrter Herr

Bundestagspräsident! In Verbindung mit der Abstimmung zum

Antrag der Bundesregierung ,Einsatz bewaffneter deutscher

Streitkräfte bei der Unterstützung der gemeinsamen

Reaktion auf terroristische Angriffe gegen die USA auf der

Grundlage des Art. 51 der Satzung der Vereinten Nationen und des

Art. 5 des Nordatlantikvertrags sowie der Resolutionen 1368 (2001)

und 1373 (2001) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen' stelle

ich den Antrag nach Art. 68 Abs. 1 des Grundgesetzes."

|

|

|

|

Vor der Sitzung: 8.00 Uhr

Weil das Grundgesetz eine Frist von 48 Stunden zwischen Antrag

und Abstimmung vorschreibt, wird der Brief des Kanzlers nach seinem

Eingang im Präsidialbüro des Bundestages sofort auf den

Weg durchs Haus gegeben. Das Parlamentssekretariat bringt den Brief

aus dem Kanzleramt in die Form eines ordentlich registrierten

parlamentarischen Vorgangs, der noch am selben Tag in den

Fächern aller Abgeordneten liegt, womit die 48-Stunden-Frist

beginnt.

Die Vertrauensfrage wurde zur Bundestagsdrucksache 4/7440. Die

14 steht für die 14. Wahlperiode des Bundestages, und die

7.440 ergab sich aus der fortlaufenden Zählung der

Drucksachen. Die Vertrauensfrage des Kanzlers war der 7.440.

Vorgang. Seit Beginn dieser Wahlperiode waren bis Mittwoch, 13.

November 2001, 17.28 Uhr, 7.439 andere Anträge,

Gesetzentwürfe, Berichte, Anfragen, Antworten und andere

Vorlagen gedruckt und an die Mitglieder des Bundestages, des

Bundesrates und an die Bundesministerien verteilt worden.

Die Fachausschüsse durchleuchteten unter Federführung

des Auswärtigen Ausschusses die Bereitstellung von

Bundeswehrsoldaten für den Kampf gegen den Terrorismus –

die Sachfrage, mit der der Kanzler seine Vertrauensfrage

verknüpft hatte. Sie befürworteten diese Sachfrage mit

großer Mehrheit, auch der Opposition. Währenddessen

bereitete die Verwaltung die Abstimmung für die Mittagszeit am

Freitag, 16. November, vor. Denn die Vertrauensfrage wurde dieses

Mal nicht mit einfachem Handzeichen entschieden, sondern in

namentlicher Abstimmung.

Sitzungsbeginn: 9.00 Uhr

|

|

|

|

|

|

|

|

Damit das genauso schnell wie verlässlich abgewickelt

werden konnte, lagen für jeden Abgeordneten vor Beginn der

Abstimmung drei Plastikkarten in ansonsten verschlossenen Regalen

am Eingang des Plenarsaales bereit: jeweils eine blaue für

"Ja", eine rote für "Nein" und eine weiße für

"Enthaltung". Dazu kam noch ein kleiner gelber Zettel: der

Stimmausweis mit dem Namen des Abgeordneten. Jeder Parlamentarier

trat dann nach Abschluss der Aussprache an eine der drei Urnen,

überreichte einem der Bundestagsschriftführer, die selbst

Abgeordnete sind, seinen Stimmausweis und warf daraufhin seine

"Ja"-, "Nein"- oder "Enthaltung"-Karte in den Kasten. Aus alter

Tradition stehen Parlamentarische Geschäftsführer, also

die Manager des politischen Geschäftes aus den einzelnen

Fraktionen, während der Abstimmung in der Nähe und halten

ihre eigene rote, blaue oder weiße Karte hoch – je

nachdem, worauf sich die jeweilige Fraktion verständigt hat.

Eine letzte Erinnerung für den einzelnen Abgeordneten, bevor

seine Stimme zählt.

Wenn Schulklassen ihren Klassensprecher wählen, kann die

Auszählung der Zettel mit den Namen der Mitschüler schon

einmal etliche Minuten dauern. Selbst wenn die Klasse nur 20 oder

30 Schüler zählt. Bei namentlichen Abstimmungen des

Bundestages geht es nicht um 20 oder 30, sondern um weitaus mehr

Stimmen. In diesem Fall nahmen 662 der 666 Mitglieder des

Bundestages teil. Trotzdem dauert die Auszählung nicht

Stunden, sondern ist immer sehr zügig erledigt. Die Saaldiener

bringen die Urnen in einen Raum unmittelbar neben dem Plenarsaal.

Dort wird deren Inhalt auf einen großen Tisch gekippt, und

sogleich beginnen die Schriftführer damit, blaue, rote und

weiße Karten zu trennen. Schnell sind aus den handlichen

Karten kleine Stapel gebaut, die sich, zu Blöcken

zusammengestellt, schnell durchzählen lassen. Binnen Minuten

wissen die Schriftführer daher, wie die Abstimmung gelaufen

ist.

Diesmal zählten sie noch vor der Bekanntgabe mehrfach nach,

damit nicht bei späteren Überprüfungen das erwartet

knappe Ergebnis hätte korrigiert werden müssen. Die Summe

der Stimmen der 662 teilnehmenden Abgeordneten, der 336 Ja- und 326

Nein-Voten, schrieben die Schriftführer auf ein vorbereitetes

Formblatt ("Das Ergebnis der namentlichen Abstimmung ...") und

brachten es umgehend zum Präsidenten. Um 12.45 Uhr (und damit

elf Minuten nach dem Ende der Abstimmung) erfuhren auf diese Weise

die Volksvertreter und das per Livebericht im Fernsehen

zugeschaltete Volk gleichzeitig, dass der Bundeskanzler weiter das

Vertrauen der Bundestagsmehrheit hat und gleichzeitig die

Bereitstellung von 3.900 Bundeswehrsoldaten für den

Anti-Terror-Einsatz beschlossen wurde.

Doch das war nur der erste Teil der Auszählung. Wesen der

namentlichen Abstimmung ist es ja gerade, von jedem einzelnen

Abgeordneten zu wissen, wie er sich in dieser Frage verhalten hat.

Deshalb tragen alle Stimmkarten neben dem Namen des Abgeordneten

einen maschinenlesbaren Balkencode.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

So wie im Geschäft die Preise der Einkäufe an der

Kasse blitzschnell per Scanner über die Strichkombinationen

erfasst werden können, "liest" ein Auszählgerät auch

das Votum der einzelnen Abgeordneten aus den Informationen am Rand

der blauen, roten und weißen Stimmkarten ab. Deshalb sind

schon etwa eine halbe Stunde später im Computer die Listen mit

den Namen der zustimmenden, ablehnenden und sich enthaltenden

Abgeordneten abrufbar, gehen an den Präsidenten, an

verschiedene Referate der Bundestagsverwaltung und nicht zuletzt an

die Fraktionen, die wie die Presse ein besonders großes

Interesse an den Details des Stimmverhaltens haben.Die

Vertrauensfrage ist entscheidend für das weitere Schicksal des

Kanzlers und seiner Regierung. Das geht schon aus dem Wortlaut des

Artikels 68 hervor: "Findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das

Vertrauen auszusprechen, nicht die Mehrheit der Mitglieder des

Bundestages, so kann der Bundespräsident auf Vorschlag des

Bundeskanzlers binnen einundzwanzig Tagen den Bundestag

auflösen. Das Recht zur Auflösung erlischt, sobald der

Bundestag mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen anderen

Bundeskanzler wählt." Das bedeutet, dass nicht die Mehrheit

der gerade anwesenden Abgeordneten entscheidet, wie bei den meisten

anderen Beschlüssen des Bundestages, sondern die Mehrheit der

Mitglieder. Das ist die "Kanzlermehrheit".

|

|

|

|

Abstimmung: 12.25 Uhr

Am Tag der Vertrauensfrage umfasste der Bundestag 666

Mitglieder. Somit betrug die "Kanzlermehrheit" eine Stimme mehr als

die Hälfte, also 333 plus 1 = 334. Möglicherweise

irritiert den einen oder anderen politisch Interessierten, dass

sich diese Zahlen seit den Wahlen zum 14. Bundestag am 27.

September 1998 schon mehrfach geändert haben. Denn das

Parlament zählte bei der konstituierenden Sitzung vor drei

Jahren noch 669 Mitglieder. Der "Schrumpfungsprozess" hängt

damit zusammen, dass die SPD 13 so genannte "Überhangmandate"

erwarb. Das heißt, in dem jeweiligen Bundesland waren mehr

Abgeordnete dieser Partei in ihren Wahlkreisen direkt gewählt

worden, als der Partei nach ihrem Anteil am Zweitstimmenergebnis

eigentlich an Sitzen zustand.

Wenn einer von diesen Abgeordneten aus dem Bundestag

ausscheidet, so rückt für ihn niemand nach. Deshalb hatte

sich in den ersten drei Jahren dieser Legislaturperiode die

Mehrheit der Koalition verringert – von der

ursprünglichen "Kanzlermehrheit" von zehn auf zunächst

sieben Stimmen oberhalb der "Kanzlermehrheit" von 334. Drei

SPD-Abgeordnete waren in der Zwischenzeit ausgeschieden, ein

weiterer von der SPD- zur PDS-Fraktion gewechselt.

Deshalb entfaltete die Zahl von acht Abgeordneten der Koalition,

die den Einsatz der Bundeswehr am Ende von langen Diskussionen noch

ablehnen wollten, am Wochenende vor der Abstimmung eine besondere

Wirkung: Acht waren einer zu viel, um die historische Entscheidung

dieses Bundeswehreinsatzes mit der Mehrheit der

Regierungsfraktionen beschließen zu können. Gerade an

diesem Punkt wollte der Bundeskanzler aber "die politische

Bedeutung klar machen" – und verband ihn mit der

Vertrauensfrage, "weil das wichtig ist für die

Stabilität, auch für das Ansehen und für die

Arbeitsmöglichkeiten einer Koalition, die gut gearbeitet hat

und die nach meinem Urteil auch weiterhin gut arbeiten wird".

Sitzungsende: 12.48 Uhr

|

|

|

|

|

|

|

|

Erstmals verknüpfte ein Bundeskanzler auf diese Weise den

Antrag, das Vertrauen auszusprechen, mit einem Sachantrag. Für

den Sachantrag hätte die einfache Mehrheit gereicht, bei 662

an der Abstimmung teilnehmenden Parlamentariern wäre also der

Bundeswehreinsatz bereits mit 332 Ja-Stimmen beschlossen gewesen,

die "Kanzlermehrheit" aber verfehlt worden. Dann hätte der

Bundeskanzler zunächst Zeit für die Überlegung

gehabt, ob er trotzdem weiter regiert, ob er die Vertrauensfrage

erneut stellt, ob er sich von seinem Koalitionspartner trennt und

mit einer Minderheitsregierung weitermacht, ob er sich die

Unterstützung einer anderen Fraktion sucht und mit ihr eine

neue Regierung bildet – oder ob er die Möglichkeiten der

Verfassung ganz ausschöpft und dem Bundespräsidenten

vorschlägt, den Bundestag aufzulösen. Sowohl 1972 (Willy

Brandt) als auch 1982 (Helmut Kohl) hat ein Bundeskanzler diesen

Weg beschritten, um angesichts großer, das ganze Volk

bewegender, Fragen ein neues Votum der Wähler einzuholen.

Die Bundespräsidenten hatten dann jeweils knapp drei Wochen

Zeit zu prüfen, ob die Stabilität einer parlamentarischen

Regierung wirklich auf keine andere Weise durch den Bundestag

gesichert werden konnte – und schlossen sich dem Vorschlag

des Bundeskanzlers an, lösten den Bundestag auf und damit

vorgezogene Neuwahlen aus. Bei Helmut Schmidt und nun bei Gerhard

Schröder brauchte der Präsident nicht einzugreifen: Der

Bundestag bestätigte ja die Regierungsmehrheit aus eigener

Kraft. Insofern trägt selbst die Vorschrift über die

Auflösung des Bundestages dem grundsätzlichen Anspruch

des Grundgesetzes Rechnung, die Lehren aus der instabilen Weimarer

Republik zu ziehen und auch in schwierigen Krisenzeiten stabile

Haltepunkte zu geben.

Text: Gregor Mayntz, Fotos:

Kohlmeier

Der Entschließungsantrag

Der Bundeskanzler hatte die Vertrauensfrage mit dem Antrag der

Bundesregierung verknüpft, deutsche Streitkräfte zur

Bekämpfung des internationalen Terrorismus einzusetzen. Dazu

wurde auch ein Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen

mehrheitlich angenommen.

In Entschließungen wird die Auffassung des Deutschen

Bundestages zu politischen Fragen zum Ausdruck gebracht und/oder

die Bundesregierung zu einem bestimmten Verhalten aufgefordert.

Entschließungen sind rechtlich nicht verbindlich, sondern

allenfalls von politischer Relevanz.

Ein Entschließungsantrag kann nicht selbstständig beim

Bundestag eingebracht werden, sondern muss sich auf eine

vorliegende Initiative wie etwa einen Gesetzentwurf beziehen.

Entschließungsanträge können einem Ausschuss in der

Regel nur überwiesen werden, wenn die Antragsteller nicht

widersprechen. Über sie kann der Bundestag erst abstimmen,

wenn über die zu Grunde liegende Vorlage durch

Schlussabstimmung entschieden ist.