DER BUNDESTAGSAUSSCHUSS FÜR VERKEHR, BAU UND WOHNUNGSWESEN

Verzahnt und vernetzt

|

Jedem Ministerium steht im Bundestag ein Ausschuß gegenüber, der die Regierungspolitik begleitet, kontrolliert und kommentiert. Die Zusammenlegung der Ministerien für Verkehr sowie für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau zu einem Ressort nach der letzten Bundestagswahl hatte deshalb zur Konsequenz, daß auch die bisher stets getrennten Ausschüsse für Verkehr und Bau zusammengefaßt wurden. Entstanden ist ein Gremium mit 42 Abgeordneten – der größte Ausschuß neben dem ebenso stark besetzten Haushaltsausschuß. Für fast alle Mitglieder heißt das: Sie müssen sich mühsam in ein neues Fachgebiet einarbeiten, weil sie sich vorher entweder auf die Wohnungs und Baupolitik oder auf die Verkehrspolitik konzentriert haben. "Learning by doing" heißt die Devise. Das gilt auch für den Ausschußvorsitzenden Eduard Oswald (CSU), der bis zur Wahl Bundesbauminister war. "Es verzahnt und vernetzt sich zunehmend", stellt er zufrieden über den Lernprozeß fest. Kommt das jeweils "fremde" Fachthema dran, leeren sich die Reihen inzwischen nicht mehr bei den MittwochsSitzungen im 23. Stock des Langen Eugen.

Ein Problem allerdings ist nur schwer zu bewältigen: Beide Bereiche umfassen zahlreiche, oft komplizierte Sachgebiete. Schon vor der Zusammenlegung waren die getrennten Ausschüsse gut beschäftigt. Jetzt muß das doppelte Pensum bewältigt werden. Als Folge tagt der Verkehrs und Bauausschuß länger als fast alle anderen. Immerhin ist der Ausschuß mitverantwortlich für die Politikbereiche mit den größten Investitionen des Bundes – und da muß sehr sorgfältig gearbeitet werden.

|

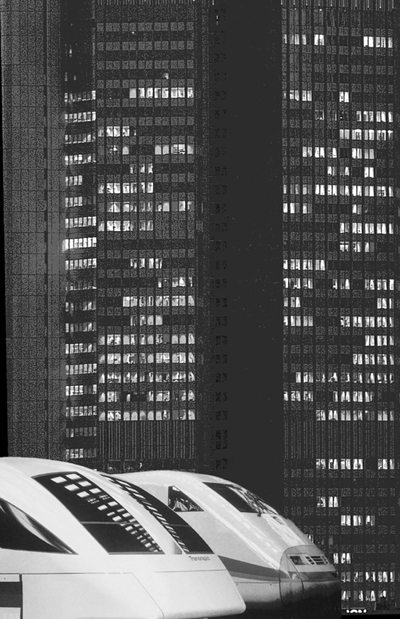

Den Gesamtüberblick über die Verkehrs und Baupolitik als einzelner Abgeordneter zu behalten, sei gar nicht möglich, meint Oswald. Die Themen reichen von Fragen der Architekten und Ingenieure über Bautechnik, Förderung des Eigentums und Mietwohnungsbaus, Wohngeld, Straßenbau, Bauwirtschaft, Baunormen, Flugverkehr, Binnen und Großschiffahrt, Straßenverkehr, Schienenverkehr, Verkehrsleitsysteme bis hin zum lange umstrittenen Transrapid, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. "Die Arbeitsfülle ist unglaublich", konstatiert Oswald. Minister Franz Müntefering habe allein fünf Staatssekretäre, um die verschiedenen Aufgaben zu bearbeiten. Deshalb stützt sich der Ausschuß sehr stark auf Berichterstatter, die sich konsequent in die jeweiligen Gebiete einarbeiten, den Ausschuß unterrichten und auch Vorschläge unterbreiten. Auch das hat der Ausschuß für Verkehr, Bau und Wohnungswesen mit dem Haushaltsausschuß gemein.

Der Ausschuß hat sich dennoch vorgenommen, eine breite politische Debatte neben der Routinearbeit zu führen – etwa durch Anhörungen und durch Diskussionen mit Vertretern von Verbänden oder Verkehrsträgern. Gerade erst hat er sich ausführlich von Fachleuten in einer Anhörung über die Möglichkeiten der VerkehrsTelematik informieren lassen.Und in Kürze wird der Chef der Deutschen Bahn AG mit den 42 Ausschußmitgliedern diskutieren.

|

Blickpunkt Bundestag im Gespräch mit dem Vorsitzenden des Bundestagsausschusses für Verkehr, Bau und Wohnungswesen, Eduard Oswald (CDU/CSU)

Wo liegen die inhaltlichen Schwerpunkte der Ausschußarbeit in dieser Legislaturperiode?

Beim Thema Bauen und Wohnen sind die großen Themen: die Reform des Sozialen Wohnungsbaus, die Neuordnung und Aufstockung des seit Anfang der 90er Jahre unveränderten Wohngeldes und die geplante Gemeinschaftsinitiative von Bund und Ländern mit dem Titel "Die soziale Stadt".

Beim Sozialen Wohnungsbau muß es wohl eine neue Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern geben – auch bei der Finanzierung. Je näher vor Ort die Entscheidungen getroffen werden, um so treffsicherer kann die Versorgung einkommensschwächerer Haushalte mit Sozialwohnungen geregelt werden. Das heißt dann aber auch, daß Länder und Kommunen eine größere finanzielle Verantwortung übernehmen müßten. In diesen Zusammenhang gehört dann auch die leidige Frage der Fehlbelegung. Wir müssen gemeinsam entscheiden, ob es bei einer verbesserten Fehlbelegungsabgabe bleibt, oder ob es eine einkommensabhängige Miete bei Sozialwohnungen gibt. Angesichts der Tatsache, daß immer mehr Sozialwohnungen aus den Bindungen herausfallen und frei vermietet werden können, muß auch die Frage von Belegungsbindungen im Bestand entschieden werden. Hier gäbe es Möglichkeiten, ohne die hohen Fördermittel für neue Sozialwohnungen das Wohnraumangebot für Einkommensschwächere zu steigern. Da der Soziale Wohnungsbau eine gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern ist, wird das alles nur im Konsens entschieden werden können. Deshalb werden sicherlich intensive Diskussionen mit den Ländern erforderlich.

In engem Zusammenhang damit steht das Projekt "Die soziale Stadt". Dabei geht es darum, Spannungen in der Bevölkerung einzelner Wohngebiete abzubauen, die sich z.B. durch Verslumungstendenzen oder durch einen zu hohen Anteil von Ausländern, Arbeitslosen, Senioren oder kinderreichen Familien ergeben können. Das soziale Miteinander kann man zum Beispiel durch eine bessere "Durchmischung" der Wohngebiete und durch eine Aufwertung des Wohnumfeldes fördern. In Kürze wird die Bundesregierung dazu dem Ausschuß und den Bundesländern ihre Vorstellungen präsentieren.

Dasselbe gilt für die Wohngeldnovelle, die den Ausschuß bald beschäftigen dürfte. Das Wohngeld, beziehungsweise die Einkommensgrenzen und die zugrundeliegenden Mieten, wurden wegen der Haushaltsprobleme des Bundes und der Länder seit Anfang der 90er Jahre nicht mehr angehoben. Hier besteht deshalb aus Sicht aller Fraktionen dringender Handlungsbedarf. Das gilt weniger für das pauschalierte Wohngeld, das Sozialhilfeempfängern zusteht, sondern vor allem muß das Tabellenwohngeld für Arbeitnehmer und Rentnerhaushalte verbessert werden. Man darf gespannt sein, welche Finanzmittel Minister Müntefering dafür freischlagen kann. Mein Vorschlag als Bauminister, der nicht mehr umgesetzt werden konnte, sah eine Anhebung um durchschnittlich 40 Mark für wohngeldberechtigte Haushalte vor.

Bei der Eigentumsförderung tut sich nichts?

Das ist noch nicht entschieden. Nach wie vor liegen wir international am unteren Ende beim Anteil des Wohneigentums, was auch historische Gründe hat. Denn nach dem Krieg benötigten wir wegen der hohen Bauschäden sehr schnell sehr viele Wohnungen. Deshalb hatte man sich lange Zeit auf den Mietwohnungsbau konzentriert. Und in den neuen Bundesländern war Wohneigentum sowieso nach dem Krieg politisch eher unerwünscht. Die mit breiter politischer Mehrheit verabschiedete Reform der Eigentumsförderung mit der Umstellung auf für alle Bauherren gleich hohe, fest kalkulierbare staatliche Zuschüsse hat den Neubau von Wohneigentum kräftig angekurbelt. Die neue Wohneigentumsförderung erlaubt es jetzt auch Haushalten mit geringeren Einkommen, sich ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung zu leisten. Die Union sieht deshalb derzeit keinen Handlungsbedarf, während in der Koalition offenbar über eine Absenkung der Einkommensgrenzen nachgedacht wird. Dies wäre dann zweifellos ein politisches Streitthema auch im Ausschuß.

Wenn Sie wetten müßten: Kommt der Transrapid oder nicht?

Ich halte die Magnetschwebebahn für eine Zukunftstechnik. Und wenn wir an der Spitze des technischen Fortschritts bleiben wollen, müssen wir dazu ja sagen. Das tut auch die Regierung. Im Bundeshaushalt sind die entsprechenden Ausgaben eingeplant. Deshalb sollte man an diesem Projekt nicht mehr rütteln. Im übrigen zeichnet sich schon jetzt ab, daß die Magnetschwebebahn auch im Ausland auf großes Interesse stößt. Es gibt also durchaus Chancen, den Transrapid zu einem Exportschlager zu machen. Darauf sollten wir nicht freiwillig oder gar mutwillig verzichten.

Und welche Zukunft sehen Sie für die Bahn, die seit Jahrzehnten Probleme hat, ihre Marktanteile zu halten?

Die Bahn ist und bleibt ein Unternehmen der Zukunft. Wir müssen zumindest den Zuwachs des Güter und Individualverkehrs auf die Bahn konzentrieren. Denn andernfalls geht bald nichts mehr auf unseren Straßen – selbst wenn wir alle besonders stark frequentierten Autobahnen dreispurig ausbauen und überall dort, wo es möglich ist, Ortsumgehungen bauen. Daran kommen wir sowieso nicht vorbei, auch wenn der Verkehrsminister Finanzprobleme hat. Aber das reicht nicht, um den Verkehrsinfarkt zu vermeiden. Deshalb ist die Bahn unersetzbar. Wir brauchen eine moderne, zukunftsfähige Bahn, die in der Lage ist, mehr Verkehr als bisher abzuwickeln. Wer weiter Auto fahren will, der muß also auf die Bahn setzen. Das darf aber nicht mit einer Verteufelung des Straßenverkehrs einhergehen. Denn schon jetzt ist absehbar, daß es nicht mehr lange dauert, bis sowohl PKWs als auch LKWs auf dem Markt sind, die weitgehend abgasfrei und geräuscharm fahren. Der Straßenverkehr der Zukunft wird deshalb sicherlich nicht mehr zu den großen Umweltverschmutzern gehören.

|

Ein strittiges Thema für viele Autofahrer steht offenbar wieder auf der Tagesordnung, nämlich die 0,0PromilleGrenze ...

Es wird sicherlich eine politische Kontroverse geben, wenn sich die Befürworter der 0,0PromilleGrenze in der Koalition durchsetzen sollten. Das gibt heiße Debatten auch im Ausschuß. Die Absenkung auf 0,5 Promille hat bereits erhebliche Erfolge gebracht. Die Zahl schwerer Unfälle unter Alkoholeinfluß ist stark zurückgegangen. Das Hauptproblem ist aus meiner Sicht nicht, ob wir eine 0 oder eine 0,5PromilleGrenze haben, sondern ob es gelingt, möglichst effektiv zu kontrollieren und damit automatisch die Autofahrer zur Vorsicht beim Alkoholgenuß zwingen zu können. Im übrigen sollten sich viele Ältere ein Vorbild an den jungen Verkehrsteilnehmern nehmen, die in ihrer großen Mehrheit freiwillig auf Alkohol verzichten, wenn sie anschließend noch fahren müssen. Sie beweisen damit eine hohe Verantwortung. Ich halte es genauso: Am Steuer sitze ich stets nur mit 0,0 Promille. Und wer sich noch nicht damit anfreunden kann, freiwillig nüchtern zu fahren, dem kann ich nur sagen: Auf das eine Glas Wein, das man sich als Autofahrer gerade noch gönnen darf, kann man auch getrost verzichten. Wenn also alle so dächten und handelten, hätten wir keine PromilleDebatte.