Kandidatenkür und Bundestagswahl

Wie wird man Abgeordneter?

Abgeordneter — das ist ein oft sehr schwerer Job. Aber noch viel schwerer kann es sein, Abgeordneter zu werden. Das zeigen zwei Zahlen aus dem letzten Wahlkampf: Für die 598 Bundestagsmandate gab es offiziell 3.648 Kandidaten. Und für diese Kandidaturen hatte es zuvor noch weit mehr Bewerber gegeben.

Ein Parlament kann in einer Demokratie

grundsätzlich nach zwei verschiedenen Verfahren zu einer

repräsentativen Volksvertretung werden.

Entweder: Die Wähler bestimmen in ihrer jeweiligen regionalen

Umgebung, welcher der regionalen Bewerber ihre Interessen im

Parlament vertreten soll. Wer vor Ort die meisten Stimmen

erhält, ist gewählt. Das heißt

Mehrheitswahlrecht.

Oder: Die Wähler entscheiden sich für eine Partei mit

einer Vielzahl aufgelisteter Kandidaten. Je nach Stimmenanteil

ziehen von den einzelnen mal mehr, mal weniger Kandidaten ins

Parlament ein. Das heißt Verhältniswahlrecht.

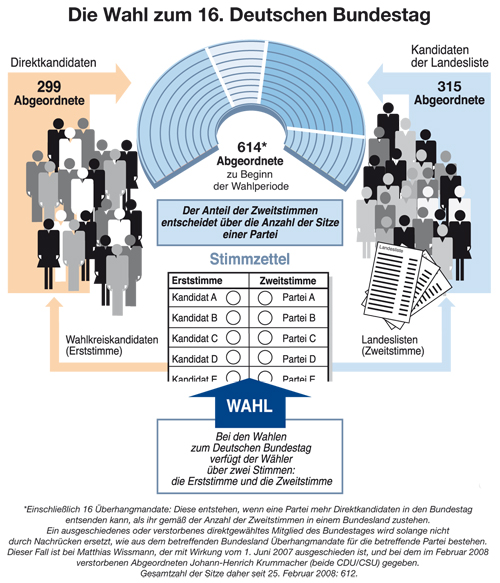

Deutschland hat sich für eine Kombination entschieden, eine

personalisierte Verhältniswahl. Jeder Wähler hat zwei

Stimmen. Die Hälfte der 598 Sitze wird nach dem

Mehrheitswahlrecht mit der Erststimme vergeben. Über die

grundsätzliche Stärke der Parteien entscheidet der

Wähler nach dem Verhältniswahlrecht mit der Zweitstimme,

wobei jedoch eine Sperrklausel gilt: Parteien, auf die weniger als

fünf Prozent der Stimmen entfallen, werden nicht

berücksichtigt.

Eine Demokratie muss grundsätzlich jedem die Möglichkeit

eröffnen, andere zu vertreten. Es gibt nur einige wenige

Bedingungen: Der Bewerber für den Bundestag muss

volljährig und Deutscher sein, 200 Unterschriften von

Unterstützern vorlegen, bestimmte Formen und Fristen bei der

Anmeldung einhalten. Das reicht. Dann steht sein Name auf dem

Stimmzettel. Und er kann mit der Erststimme gewählt werden.

Sein Arbeitgeber hat ihn auf Verlangen bis zu zwei Monate vor der

Wahl freizustellen (ohne Anspruch auf Bezüge) und darf ihn

wegen der Bewerbung nicht benachteiligen.

Aber ob dieser Einzelbewerber damit auch Chancen auf den Einzug in

den Bundestag hat, steht auf einem anderen Blatt. Denn die einfache

Mehrheit in einem Wahlbezirk, das können je nach

Wahlbeteiligung schnell 40.000 Stimmen sein, oft auch 50.000,

60.000 oder mehr. 200 Unterstützer mögen noch

überzeugt werden können. Aber die vielfache Menge an

Menschen für sich zu gewinnen — das ist ohne

professionelle Unterstützung durch eine erfahrene Organisation

kaum hinzukriegen.

Deshalb führt der aussichtsreichere Weg in den Bundestag

über eine Parteikandidatur. Doch in eine Partei einzutreten,

den Mitgliedsbeitrag zu zahlen und dann zu sagen: „Hallo,

bringt mich in den Bundestag”, das dürfte auf die

anderen Parteimitglieder etwas vermessen wirken. Zumeist steht am

Anfang die „Ochsentour”. Die unermüdliche Arbeit

vor Ort, das Mitwirken in den verschiedenen Gremien, die

allmähliche Profilierung, so dass die Parteimitglieder den

Eindruck gewinnen, mit diesem Bewerber im Wettstreit der Parteien

punkten zu können. Nicht von ungefähr haben viele

Bundestagsabgeordnete ihre ersten Erfahrungen als Volksvertreter in

den Stadt- und Gemeinderäten gesammelt, sich dort bewährt

und so für „Höheres” qualifiziert.

Der Gewinn des Direktmandats im Wahlkreis ist oft eine knappe

Angelegenheit, manchmal entscheiden wenige hundert Stimmen. Deshalb

sind auch die Direktkandidaten interessiert daran, ihre Bewerbung

„abzusichern”. Sprich: Parallel auch auf derLandesliste

ihrer Partei anzutreten. Wer in einem sogenannten

„sicheren” Wahlkreis antritt, also in einer Region, in

der bei den vorangegangenen Wahlen die Bewerber seiner Partei mit

großem Abstand gewonnen haben, der wird wenig Anspruch auf

eine zusätzliche „Absicherung” haben. Es sei denn,

er ist ein prominentes „Aushängeschild” für

die ganze Partei. Und auch die Kandidaten aus

„unsicheren” Wahlkreisen sowie diejenigen, die sich

allein um einen Listenplatz, nicht um einen Direktwahlkreis

bemühen, müssen durch ein Nadelöhr. Das heißt

„Landesparteitag” oder

„Landesdelegiertenversammlung”, besteht aus den

innerparteilichen Vertretern aus allen Regionen des jeweiligen

Bundeslandes und beschließt die Platzierungen auf der Liste.

Vorschläge vom jeweiligen Parteivorstand können

vorbestimmend sein, sind aber nicht davor gefeit, von den

Delegierten kräftig durcheinandergewirbelt zu werden. Da

entscheidet oft auch die „Tagesform”, in der sich die

Bewerber in kurzen Vorstellungsreden dem Parteitag empfehlen.

Natürlich haben auch bei der Wahl für die Landeslisten

diejenigen Bewerber die besten Chancen, denen am ehesten zugetraut

wird, im politischen Wettbewerb besonders erfolgreich zu sein.

Gleichzeitig achten die Parteigremien aber auch darauf, dass die

Liste die Regionen gerecht berücksichtigt und unter anderem

auch die Anzahl von männlichen und weiblichen Kandidaten in

einem vernünftigen Verhältnis steht. Immer wieder

bemühen sich die Parteien auch, „Quereinsteigern”

bei der Listenaufstellung eine Chance zu geben, also

Persönlichkeiten, von denen man erfolgreiche parlamentarische

Arbeit erwartet, die aber keine „Ochsentour” absolviert

haben.

Und wer zieht dann in den Bundestag ein? Am Wahlabend werden

zunächst die Zweitstimmen gezählt, die für das

Kräfteverhältnis der Parteien im neuen Parlament

ausschlaggebend sind. Daraus ergibt sich die Anzahl der Kandidaten,

die aus den einzelnen Bundesländern von den verschiedenen

Parteien in den Bundestag kommen. Die im Wahlkreis mit der

Erststimme Erfolgreichen sind auf jeden Fall gewählt. Ihre

Zahl wird gesondert für jedes Bundesland von der Zahl der dort

auf die jeweilige Partei nach dem Zweitstimmenanteil entfallenden

Mandate abgezogen. Bleiben dann beispielsweise noch fünf

Mandate übrig, sind die Bewerber auf den ersten fünf

Listenplätzen gewählt. Steht auf diesen fünf

Plätzen der Name eines Kandidaten, der bereits im Wahlkreis

erfolgreich war, „zieht” die Liste einen Platz weiter.

Dann ist auch der Sechstplatzierte gewählt. Aber auch Bewerber

auf den weiteren Plätzen können hoffen. Wenn ein

gewählter Abgeordneter aus ihrer Partei und ihrem Bundesland

im Verlauf der Wahlperiode ausscheidet, rückt der Nächste

von der Liste nach und wird Abgeordneter.

Eine Ausnahme gilt bei Überhangmandaten. Die kommen zustande,

wenn in einem Bundesland von einer Partei mehr Kandidaten per

Erststimme direkt gewählt worden sind, als der Partei nach

ihrem Zweitstimmenanteil zustehen. Die Überhangmandate

erhöhen die Gesamtzahl der Sitze im Bundestag. Ausscheidende

Überhangmandate können nicht mit einem Nachrücker

von der Landesliste neu besetzt werden.

Die Wahl begründet das Verhältnis zwischen Bürgern und Abgeordneten — sie ist der entscheidende Akt der Legitimation. Inwieweit das bestehende Wahlsystem den Parteien zu große Macht bei der Kandidatenauswahl im Rahmen der Listenaufstellung einräumt, wird immer wieder diskutiert. Bei einigen Regionalwahlen können die Wähler mehr Einfluss auf die Listenplatzierungen nehmen. In Frankfurt etwa hat jeder Wähler 93 Stimmen, die er auf die verschiedenen Listen verteilen kann (Panaschieren) und von denen er einige auf einzelne Kandidaten konzentrieren kann (Kumulieren). Gegen eine Übertragung auf die Bundestagswahl wird angeführt, dass die Stimmzettel riesige Ausmaße annähmen. Und es entstünde die Frage, ob die Wähler sich ein Bild von allen Listenkandidaten machen können.

« Vorheriger Artikel Nächster Artikel »

Text: Gregor Mayntz

Aktualisiert am 7. Juli 2008

Aktuelle Ausgabe

Die aktuelle Ausgabe von BLICKPUNKT BUNDESTAG können Sie hier als PDF-Datei öffnen oder herunterladen.

» PDF-Datei

Aktuelle Ausgabe SPEZIAL

Die aktuelle Ausgabe von BLICKPUNKT BUNDESTAG SPEZIAL können Sie hier als PDF-Datei öffnen oder herunterladen.

» PDF-Datei

Mitmischen

Mitmischen.de ist das Jugendforum des Deutschen Bundestages im Internet mit Chats, Diskussionsforen, Abstimmungen, Nachrichten und Hintergrund-

berichten.

» Zur Website

Europa

Europa ist überall — Europäische Gesetze regeln den Alltag, Euro-Münzen klimpern im Portemonnai. Aber was bedeutet es eigentlich, zu Europa zu gehören? GLASKLAR hat sich in Europa umgesehen.

» Zur Website