zur Besichtigung

Parastou Forouhar im Deutschen Dom

Parastou Forouhar wurde 1962 in Teheran, Iran, geboren. Nach dem

Kunststudium an der Universität Teheran entzog sie sich Zensur

und Konformitätsdruck und setzte ab 1991 ihr Studium in

Deutschland fort. Im Jahre 1998 wurden ihre Eltern – beide

prominente Oppositionspolitiker – in Teheran ermordet. Die

Drahtzieher des Mordes wurden bis heute nicht vor Gericht gestellt.

Zur Aufklärung des Mordes unternahm sie mehrere, gefahrvolle

Reisen in den Iran. Sie kämpft für die Demokratisierung

des Iran und insbesondere für die Gleichberechtigung der

Frau.

Parastou Forouhar setzt als Konzept-Künstlerin alle Medien

von der Zeichnung über die Fotografie bis zu

computeranimierten Bildsequenzen ein, um ihr Hauptthema zu

veranschaulichen: das Spannungsverhältnis in einer

Gesellschaft, insbesondere in der islamischen, zwischen dem

Bedürfnis des Individuums nach Selbstbestimmung und seinem

Zwang zur Anpassung, zwischen Religion und Staat, Tradition,

Moderne und Aufklärung.

|

|

|

|

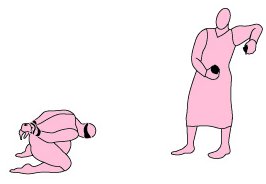

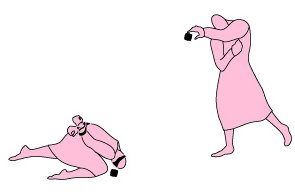

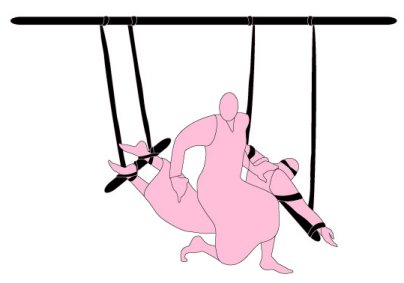

Die Künstlerin hat einen Figurenzyklus aus der Ausstellung

»TausendundeinTag« im Hamburger Bahnhof weiterentwickelt.

Im Deutschen Dom projiziert sie piktogrammartig gezeichnete

Menschenfiguren auf eine Mattglasfläche in einen am Boden

stehenden Holzkasten, so als schaute man in einen Brunnen hinein

und sähe die Figuren, mehrfach symmetrisch gespiegelt, wie

Ornamente eines persischen Teppichs.

Und wie Ornamente reihen sich die Gestalten, schablonenhaft als

Umriß und gesichtslos gezeichnet, aneinander. Eine aufmerksame

Betrachtung jedoch offenbart, daß die scheinbaren Ornamente in

Wirklichkeit Folterszenen darstellen: Menschen werden mit der Last

schwerer Steine gequält, müssen gefesselt auf Säulen

stehen, werden ausgepeitscht oder hingerichtet.

|

|

|

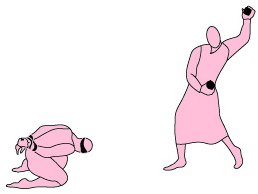

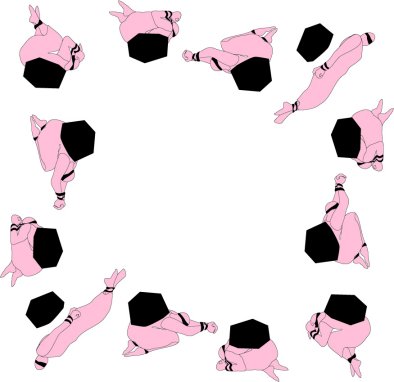

Auf Ornament und Schablonen reduziert, erweisen sich die

Gefolterten als ihrer Individualität beraubte Opfer, als

Objekte medialer Inszenierung. Oft sind ihre Augen verbunden, sie

sind fremden Blicken ausgesetzt, können aber den Betrachter

selbst nicht anblicken. Mit der »Ornamentalisierung« der

Folterverbrechen versinnbildlicht die Künstlerin einen

für sie zentralen Kritikpunkt am Gesellschaftsentwurf der

herrschenden Schichten im Iran: Der Einzelne soll sich in der

Gesellschaft wie ein Ornament in der altpersischen Miniaturmalerei

dem Ganzen unterordnen: »Die Menschen bekommen ihren Platz,

ihre Körperhaltung und ihre Farbe zugewiesen, so daß sie

durch ihre Präsenz die ornamentale Ordnung und die

allgemeingültige Aussage bestärken. Ich bin mit

großer Anstrengung dieser Rolle entkommen und weigere mich, in

einen ähnlichen Zustand zurückzufallen und mich in die

erstickende Welt der Muster zu begeben.« (Parastou

Forouhar)

|

|

|

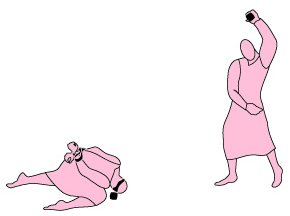

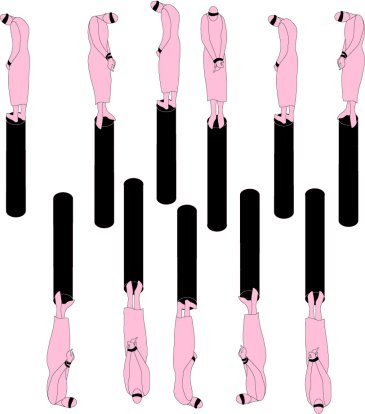

Die altpersischen Miniaturszenen hat Forouhar mit Hilfe ihrer

piktogrammartigen Zeichnungen in die Gegenwart übertragen.

Durch die Gesichtslosigkeit von Tätern und Opfern sowie die

langsamen, automatenhaften Bewegungen der computeranimierten Bilder

wird das Mechanische des Bösen, seine Zeit- und Ortlosigkeit,

mithin das sich unendlich Wiederholende solcher Verbrechen

offenbar. Die von der Künstlerin visualisierten Szenen

können nicht nur im Iran, sondern überall und jederzeit

erlebt und erlitten werden, wenn nicht Aufmerksamkeit und Wachheit

gegenüber Gewalt in jeder Form der allzu großen

Eingängigkeit des Ornamentalen, des medial Inszenierten

entgegengesetzt werden. Eindrucksvoll warnen die Figurenszenen

Parastou Forouhars vor den Gefahren eines solchen Hanges zur

Einordnung, zur Anpassung aus der Bequemlichkeit des Tradierten,

des Gewohnten, aus einer »Lust an der Unfreiheit«.

Dr. Andreas Kaernbach

Projektbetreuer "Kunst am Bau" für die Parlamentsbauten in

Berlin

|

|

|

Die Ausstellung ist zu sehen bis zum 29. April

2005 im Deutschen Dom am

Gendarmenmarkt 1, 10117 Berlin-Mitte

Öffnungszeiten:

Dienstag von 10 bis 22 Uhr

Mittwoch bis Sonntag

und an den Feiertagen 10 bis 18 Uhr.