Reine Gewissenfragen?

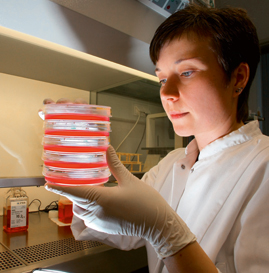

Eine Laborantin mit Stammzellkulturen, die in einer Nährlösung in Petrischalen aufbewahrt werden, im Krebsdiagnostikzentrum der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

© epd/Steffen Schellhorn

Bioethik im Deutschen Bundestag

Anders als bei den meisten fachpolitischen Entscheidungen sind die Parlamentarier bei bioethischen Fragestellungen ihrem Gewissen überlassen und müssen sich an keine mehrheitliche Entscheidung der Fraktion halten. Das ist spannend und anstrengend zugleich. Denn nach welchem Maß soll man entscheiden? Auf ethische Maßstäbe berufen sich fast alle — doch auch diese unterliegen der individuellen Interpretation. So absurd es klingt, aber keine Ethik bewahrt die Politik davor, selbst festzulegen, wo die Grenzen zwischen Leben und Tod verlaufen.

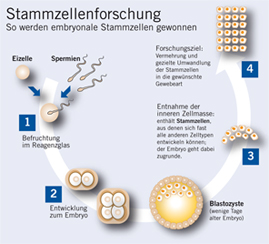

Die Fortschritte der Naturwissenschaften

stellen die Politik vor enorme und vollkommen neue

Herausforderungen. Denn mitunter schreitet die Forschung so schnell

voran, dass dazu verabschiedete Gesetze kurz nach Inkrafttreten

schon fast wieder obsolet sind und nachgebessert werden

müssen. Das gilt bei Datenschutz im Internet ebenso wie in der

Biomedizin und Gendiagnostik. In Deutschland ist das etwa bei der

Forschung an embryonalen Stammzellen der Fall. Erst 2002

eröffnete der Gesetzgeber vorsichtig einen Weg, wie deutsche

Forscher an embryonalen Stammzelllinien forschen konnten —

durch den Import solcher im Ausland hergestellter Zellen, begrenzt

durch einen Stichtag. Im Jahr 2008 entschied der Bundestag erneut

darüber, den Stichtag zu verschieben, um die zur

Verfügung stehende Zahl der Stammzelllinien zu

vergrößern. Einige Forscher hatten jahrelang auf diese

Lösung gedrängt.

Organtransplantationen können Leben retten — aber ab wann ist ein Mensch tot, sodass man ihm Spenderorgane entnehmen darf?

© Picture-Alliance/Jan-Peter Kasper

In den 70er-Jahren zeichnen sich die künftigen Forschungsschritte und -erfolge der Zellbiologie bereits ab. 1975 findet eine erste große internationale Konferenz zu den Fortschritten der Gentechnologie in Asilomar (Kalifornien) statt, bei der Wissenschaftler schon ein Moratorium für bestimmte gentechnische Experimente fordern und erste Handlungsrichtlinien erarbeiten. Das erste Retortenbaby aus künstlicher Befruchtung kommt 1978 auf die Welt, 1983 wird das erste Patent auf eine gentechnisch veränderte Pflanze erteilt.

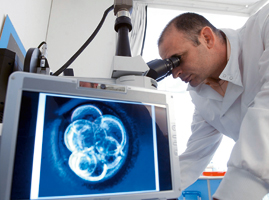

Forscher in Newcastle klonen 2005 erstmals menschliche Embryonen. In Deutschland streng verboten

© Picture-Alliance/Jan-Peter Kasper

Komplizierter Lernprozess

Die Sorge um unbeherrschbare Folgen aus

kommerzieller Verwertung und Anwendung gentechnischer Methoden

gehört zum Gründungsthema der Grünen. Die gesamte

Politik beginnt Anfang der 80er- Jahre zu reagieren: Bis heute ist

das ein langsamer, komplizierter Entscheidungsund Lernprozess des

Gesetzgebers, der sich mit diffizilen Fragen konfrontiert sieht.

Dürfen Eltern bei künstlicher Befruchtung über das

Geschlecht des Kindes entscheiden? Warum soll die PID verboten

bleiben, wenn sie verhindern kann, dass Kinder mit schweren

Erbkrankheiten auf die Welt kommen? Besitzen embryonale Stammzellen

bereits die vollkommene verfassungsrechtlich garantierte

Menschenwürde? Das Grundgesetz äußert sich nicht

dazu, wann menschliches Leben beginnt. Aber auch nicht, wann genau

es endet.

Einer der aktuellsten, politisch noch nicht gelösten

Entscheidungskonflikte betrifft die Organentnahme eines

Verstorbenen zum Zwecke der Transplantation an einen

lebensbedrohlich Erkrankten: Ab wann erklärt man einen

Menschen für tot? Ab dem Hirntod? Und wer soll darüber

entscheiden? Ein Arzt? Zwei, drei? Oder noch die Ethikkommission

der Klinik? Der Deutsche Ethikrat? Was gilt, wenn die

Angehörigen dagegen sind, die lebensverlängernden

Apparate bei einem Sterbenden abzuschalten, der Hirntote zu

Lebzeiten jedoch eine Patientenverfügung unterschrieben

hat?

Anfang der 80er-Jahre setzte der Bundestag die erste

Enquetekommission „Chancen und Risiken der

Gentechnologie” ein. Eigentlich sollte sie

„gesellschaftliche Folgen der Gentechnologie”

heißen — wäre es allein nach der SPD gegangen

— und „ökologische, ethische und soziale Probleme

als Folge der Gentechnik”, wäre der Antrag der

Grünen durchgekommen. Damit waren die bis heute vorhandenen

Lager im Bioethikdiskurs vorgezeichnet. Die einen betonen eher die

Chancen und die Forschungsfreundlichkeit und argumentieren gern mit

einer „Ethik des Heilens”, die anderen stellen die

Risiken und unerwünschten Nebenfolgen in den

Vordergrund.

An der Wortwahl lässt sich erkennen, wie tiefgreifend, zuweilen erbittert und sehr oft emotional gekämpft wird in diesen Fragen von Leben und Tod — die angesichts der Fortschritte der Medizin immer öfter im Plenum des Bundestages diskutiert werden müssen. Schließlich geht es auch um Hoffnungen auf Heilung schwerstkranker Menschen. Die erste Bioethik- Enquete hatte nach längerer Pause in den 90er-Jahren noch zwei Nachfolger zu Zeiten der rot-grünen Koalition, wobei sich eine interessante Schwerpunktverschiebung von „Recht und Ethik” hin zu „Ethik und Recht” in der modernen Medizin im Jahr 2003 ergab: Man erkannte, wie schwierig, aber zugleich elementar ethische Fragestellungen für Politik und Gesellschaft wurden. Spannungsfrei war diese Debatte nie — und immer auch innerhalb der Parteien und Fraktionen höchst umstritten. Ein Grund, weswegen Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) 2001 den Nationalen Ethikrat aus der Taufe hob. Das Parlament und die eigene Bundestagsfraktion waren Kanzler und Forschungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD) etwas zu forschungsskeptisch besetzt. 2008 beginnt eine neue Phase der Beziehung zwischen Politik und Forschung: Statt zeitlich befristeter Enquetekommissionen gibt es seit April dieses Jahres zwei feste Gremien: den Parlamentarischen Beirat und den Deutschen Ethikrat als Nachfolger des Nationalen Ethikrates (siehe S. 8). Das ist sicher richtig angesichts des weiter zu erwartenden schnellen Fortschritts wissenschaftlicher Erkenntnisse, der permanente Beobachtung und Diskussion durch die Politik erfordert. Denn noch immer gilt, was 1975 im Abschlussdokument der Asilomar-Konferenz stand: „Die neuen Techniken bringen uns in einen Bereich der Biologie mit vielen Unbekannten.”

Es ist seit Beginn des jüngsten großen politischen Ethikdiskurses in den Jahren 2000/2001 eine kleine Truppe von Bioethikexperten unter den Parlamentariern, die äußerst beständig und engagiert um diese Fragen ringt. Margot von Renesse (SPD) gehörte als Vorsitzende der ersten Bioethik- Enquete unter Rot-Grün lange als herausragende Kämpferin dazu, bevor sie aus Altersgründen abtrat. Ebenso Andrea Fischer und Christa Nickels bei den Grünen sowie Maria Böhmer (CDU/ CSU). Bis heute gehören Ilja Seifert (Die Linke), Ulrike Flach (FDP) und Carola Reimann (SPD), René Röspel (SPD) als Vorsitzender der zweiten Bioethik- Enquete und Hubert Hüppe (CDU/CSU) zu den langjährigen Protagonisten. Röspel sitzt nun dem neu gegründeten Ethikbeirat des Parlaments vor.

Für Hüppe ist das Thema ein Herzensanliegen, dem er in manchen Facetten in seinem eigenen, privaten Leben begegnet ist. Er gehört zu denen, die sich ganz und gar gegen die Forschung an embryonalen Stammzellen wehren. In seiner christlich orientierten Partei ist er damit zwar nicht allein, findet jedoch in der Fraktion keine Mehrheit. Bei der Abstimmung über vier Anträge zur Änderung des Stammzellgesetzes am 11. April 2008 hatte fast die Hälfte der anwesenden Unionsabgeordneten für einen Kompromiss gestimmt. Hüppe begegnet mit seiner Position immer wieder dem Vorurteil, rein religiös zu argumentieren. Wobei selbst die beiden Kirchen in der Frage nicht mehr eindeutig positioniert sind. Hüppe wehrt sich gegen den Vorwurf vehement: „Die Debatte ist nicht religiös geführt worden. Es ist rational, wenn man beweisen kann, dass embryonale Stammzellforschung für die Heilung des Menschen nichts beigetragen hat, dass es weltweit nach zehn Jahren noch nicht einmal irgendeine klinische Studie dazu gibt.” Wenn man trotzdem so viel Zeit für diesen kleinen Forschungsbereich investiere, sei das wesentlich irrationaler als sein Standpunkt.

Für den 51-jährigen Westfalen sind diese Abstimmungen die persönlichsten überhaupt. „Weil sie mit dem eigenen Menschenbild zu tun haben.” Er hat sich festgelegt: „Menschenwürde und Forschungsfreiheit sind für mich nicht abwägbar”, sagt er. „Eine solche Bundestagsabstimmung ist natürlich besonders problematisch, wenn man meinen Standpunkt hat”, räumt er ein. Weil dann der Kompromiss als Hauptinstrument der Politik ausfällt. „Man muss ja meinen Standpunkt nicht teilen, dass es sich beim Embryo um einen Menschen handelt — aber wenn, dann fühlt man sich als Verräter gegenüber denen, die man schützen will.” Das seien Entscheidungen, die einem den Schlaf rauben können. So etwas hört man selten von Politikern.

Persönliche Kompromisse

Wirklich besonders an den Ethikdebatten und

-entscheidungen ist daher auch für die Parlamentarier, dass

sie ihre Gewissensentscheidung ohne Anbindung an einen

Mehrheitsbeschluss ihrer Fraktion treffen können, aber auch

müssen. Man kann sich das leicht machen. Viele machen es sich

jedoch alles andere als leicht. Und trotzdem darf man unterstellen:

Die meisten schlafen auch bei solchen Entscheidungen gut.

Hüppe war enttäuscht. Noch beim Bundesparteitag der Union

hatte eine große Mehrheit die Position beschlossen, dass der

Mensch schon mit Verschmelzung von Ei und Samenzelle entstanden und

daher zu schützen sei. Er hatte sich als Antragsteller

für ein totales Forschungsverbot an embryonalen Stammzellen

eingesetzt. Doch prominente Unionsvertreter unterstützten eine

andere Position: die Kanzlerin und die Forschungsministerin. Das

zeigt, wie wenig sich Politiker in diesen Fragen per

Grundsatzentscheidung festlegen lassen.

Andernfalls wäre es aus seiner Sicht zur völligen Freigabe gekommen. Das war seine Güterabwägung. „Man trifft auch für sich selbst schon eine Kompromissentscheidung”, sagt er. Selten sei es so eindeutig, dass man hundertprozentig hinter einer Entscheidung stehe. Auch beim Thema „Patientenverfügung” gehe es ihm so. Da gehe es um individuellste Einzelfälle — „schwierig, das in einem Gesetz zu fassen”. Er wirkt nachdenklich. Auch bei der PID könne er Gefühle und Schicksale der betroffenen Hundert Elternpaare nachvollziehen. „Die andere Seite ist, wie man das regelt, ohne dass es ausufert und Dämme einreißt.” Man schwanke immer zwischen individuellem, nachvollziehbarem Leid und Verantwortung für die Gesellschaft, betont der 44-jährige Molekularbiologe, der in der Tumorforschung gearbeitet hat. „Das klingt jetzt hochtrabend, aber meine Auffassung ist, dass das Parlament Regelungen für die ganze Gesellschaft finden muss.”

Keine leichte Frage, nach welchem Maß man als Abgeordneter solche Fragestellungen bemisst. Nur danach, wie man selbst denkt — oder man zieht die Argumente und Interessen anderer in Betracht, sodass sie am Ende die eigene gefährMeinung beeinflussen. Röspel versucht, sich die Folgen der Regelungen vorzustellen. Wenn sich etwa eine weitreichende Möglichkeit der Patientenverfügung durchsetze — etwa festzulegen, ab dem Alter von 80 Jahren keine medizinische Behandlung mehr haben zu wollen —, „dann wird der Druck höher werden, als alter Mensch keinem zur Last zu fallen und nicht kosten zu dürfen”. Dass Menschen, unterstützt von politischen Regelungen, derart ihren Ausstieg aus der Gesellschaft vorbereiten, „das ist nicht mein Gesellschaftsbild”.

Aber auch hier gilt die Frage, woher Abgeordnete ihr gesellschaftliches Leitbild nehmen, nach dem sie urteilen. „Da bin ich sicher nicht unabhängig von der Umgebung, in der ich aufgewachsen bin”, sagt Röspel spontan. Andererseits öffne er sich bewusst möglichst vielen gesellschaftlichen Realitäten. „Abgeordnete sind Transmissionsriemen der Gesellschaft — sie kommen viel mehr herum, als die meisten Menschen glauben.” Er rede mit Pflegepersonal ebenso wie mit Ärzten, besuche Heime und habe Betroffene in der Bürgersprechstunde. Er sehe alle Facetten des Lebens, vom gut situierten Facharbeiter bis zum Obdachlosen. „Ich sehe vor allem, wie viel Solidarität es in dieser Gesellschaft braucht.” Da müsse man sich dann halt entscheiden, welches politische Konzept man habe.

Text: Corinna Emundts

Erschienen am 18. Juni 2008

Aktuelle Ausgabe

Die aktuelle Ausgabe von BLICKPUNKT BUNDESTAG können Sie hier als PDF-Datei öffnen oder herunterladen.

» PDF-Datei

Mitmischen

Mitmischen.de ist das Jugendforum des Deutschen Bundestages im Internet mit Chats, Diskussionsforen, Abstimmungen, Nachrichten und Hintergrund-

berichten.

» Zur Website

Europa

Europa ist überall — Europäische Gesetze regeln den Alltag, Euro-Münzen klimpern im Portemonnai. Aber was bedeutet es eigentlich, zu Europa zu gehören? GLASKLAR hat sich in Europa umgesehen.

» Zur Website