Gerüstet für den Ernstfall "Normalität"?

Unterwegs in schwerem Gelände: Deutscher Konvoi der ISAF-Schutztruppe in Afghanistan.

Marschbefehl: Bundeswehrsoldaten beim Abflug ins Einsatzgebiet.

Auslandseinsätze der Bundeswehr (laufende Mandate).

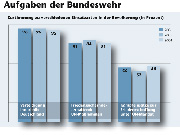

Aufgaben der Bundeswehr (Quelle: Bundeswehr).

Bundestagsabstimmung zum Libanoneinsatz.

Forum: Auslandseinsätze der Bundeswehr

17 Jahre sind vergangen seit dem Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Krieges, fünf Jahre seit den Terroranschlägen von New York und Washington. Für Deutschland und seine Bündnispartner hat sich seitdem in der Sicherheitspolitik eine Menge verändert — nicht zuletzt ablesbar an der wachsenden Zahl der Auslandseinsätze der Bundeswehr, die inzwischen zur politischen Normalität geworden sind. In den vergangenen 15 Jahren ist Deutschland zu einem der größten Truppensteller für internationale Friedensmissionen geworden. Während fast monatlich neue Operationen diskutiert werden — zuletzt bezüglich einer Ausweitung des Sudaneinsatzes auf die Krisenregion Darfur und Lufteinsätze im Süden Afghanistans —, stellt sich die Frage nach Beteiligungskriterien und langfristigen Konzepten.

Derzeit befinden sich rund 9.000 Soldaten im

Auslandseinsatz — von Bosnien über Afghanistan bis zum

Horn von Afrika. Mit der Überwachung der Küste des

Libanon hat die deutsche Marine im Spätsommer die heikelste

Operation in der 51-jährigen Geschichte der Bundeswehr

übernommen. Die viermonatige EUMission im Kongo unter Leitung

des deutschen Generalleutnant Karlheinz Viereck, der die Operation

vom Operation Headquarters (OHQ) in Potsdam aus führte, wurde

Ende November termingerecht beendet. Dass der Ruf nach Beteiligung

der Deutschen an internationalen Missionen demnächst leiser

wird oder gar verstummt, ist nicht abzusehen. Gerade erst wehrte

die Bundesregierung den Wunsch der NATO nach einem stärkeren

Engagement der Bundeswehr in Afghanistan — konkret eine

Ausweitung des Einsatzes auf den gefährlichen Süden

— ab. Auch die Unterstützung einer bevorstehenden

UN-Friedensmission im Sudan zieht Verteidigungsminister Franz Josef

Jung in Erwägung.

In dieser Gemengelage war für Jung im Herbst der richtige

Moment gekommen, innezuhalten und eine Standortbestimmung der

Bundeswehr vorzunehmen. Sein Vorgänger Peter Struck hatte

bereits 2003 mit der Verabschiedung verteidigungspolitischer

Richtlinien die Grundlage für die Transformation der

Bundeswehr gelegt. Das Primat der Landesverteidigung trat zugunsten

der neuen Hauptaufgabe „Krisenbewältigung“ in den

Hintergrund. Angesichts neuer asymmetrischer Bedrohungen ließ

sich der Sicherheitsbegriff geographisch nicht mehr auf Europa oder

das transatlantische Bündnisgebiet eingrenzen.

Jung legte nun im Oktober, zum ersten Mal seit zwölf Jahren,

ein neues Weißbuch vor, in dem Leitlinien für die

zukünftigen Auslandseinsätze formuliert werden. Im

Grundgesetz sind diese außerhalb Deutschlands und des

NATO-Gebiets nicht ausdrücklich vorgesehen. Eine Klarstellung

der rechtlichen Grundlage für Auslandseinsätze nahm das

Bundesverfassungsgericht am 12. Juli 1994 in Zusammenhang mit dem

Einsatz in Somalia und der Beteiligung an der

Flugverbotsüberwachung gegen das ehemalige Jugoslawien vor. Es

entschied, dass „Out-of-area-Einsätze“ der

Bundeswehr immer dann verfassungsgemäß sind, wenn sie im

Verbund von Systemen kollektiver Sicherheit stattfinden, denen die

Bundesregierung angehört und zu deren Aufgaben solche

Einsätze gehören, also beispielsweise den Vereinten

Nationen, der NATO, der EU oder der OSZE.

Vorbehalt des Parlaments

Im gleichen Urteil hat das Gericht die

Zustimmung des Bundestages zu Einsätzen außerhalb des

Geltungsbereichs des Grundgesetzes als unabdingbar festgelegt. Das

Parlamentsbeteiligungsgesetz vom März 2005 schreibt fest, dass

der Bundestag bei Auslandseinsätzen generell zustimmen muss.

Ein vereinfachtes Verfahren kann es danach bei

„Einsätzen von geringer Intensität und

Tragweite“ wie Erkundungskommandos oder bei einer

Mandatsverlängerung ohne inhaltliche Veränderung

geben.

Abgeordnete reagieren empfindlich, wenn die Regierung

Vorfestlegungen trifft oder Regierungsmitglieder vorpreschen. So

war auch die Kritik von CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder an den

Äußerungen seines Parteifreundes Jung über eine

Beteiligung an einer UN-Friedensmission im Sudan zu verstehen. Denn

faktisch soll sich nicht viel ändern: Bereits jetzt beteiligt

sich Deutschland dort mit logistischer Hilfe an den internationalen

Missionen. Deutlichen Widerspruch aus der Opposition gab es, als

Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble im Zusammenhang mit

Auslandseinsätzen in multinationalen Verbänden den

Parlamentsvorbehalt in Frage stellte. Und bei einem Einsatz von

Bundeswehr-Tornados im umkämpften Süden Afghanistans

drohten Die Linke. und Bündnis 90/Die Grünen jüngst

mit Verfassungsklage, wenn die Regierung nicht das Parlament

entscheiden lässt.

Einen regelrechten Kriterienkatalog, der Entscheidungen über

künftige Einsätze erleichtert und nachvollziehbar macht,

beinhaltet das Weißbuch nicht. Jung warb um Verständnis,

dass es eine „Zauberformel für nationale

Interessen“ nicht gibt, etwa nach der Devise

„Zustimmung nur, wenn neun von zehn Kriterien erfüllt

sind“. Der Unionspolitiker nannte aber drei Aspekte, die als

Kompass dienen könnten. So sei zu prüfen, ob der

jeweilige Einsatz im Einklang mit nationalen Interessen, nationalen

Werten und internationalen Verpflichtungen stehe.

Als „nationale Zielvorgabe“ für

Stabilisierungseinsätze ist im Weißbuch der Einsatz von

gleichzeitig bis zu 14.000 Soldaten, aufgeteilt auf bis zu

fünf verschiedene Einsatzgebiete, formuliert. Aus den

internationalen Verpflichtungen ergeben sich weitere Zielvorgaben.

So muss die Bundesregierung für die schnelle Eingreiftruppe

der NATO mit Vor- und Nachbereitung rund 15.000 Soldaten vorhalten,

im Rahmen des EU Headline Goal weitere 18.000. Zusätzlich

sollen 1.000 Einsatzkräfte für kurzfristige UN-Missionen

bereitstehen sowie 1.000 für Rettungs- und

Evakuierungsaktionen.

Modell für Exitstrategie?

Bei jedem neuen Einsatz stellt sich die

Frage nach den Grenzen der Belastbarkeit — personell und

finanziell. So hat Jung angesichts der wachsenden Aufgaben

jüngst die Bremse gezogen, indem er die Fortsetzung der

Reduzierungen in Bosnien-Herzegowina ankündigte, wo deutsche

Soldaten seit 1995 bei der Überwachung des Friedensprozesses

helfen, zunächst unter NATO-Führung, seit 2004 unter

EU-Führung.

Die EU hat einen Vier-Stufen-Plan zum Abzug von EUFOR aus

Bosnien-Herzegowina beschlossen, der bis Ende Februar konkret

ausgearbeitet werden soll. Der Bundestag hat bereits Ende November

die Mandatsobergrenze von 3.000 auf 2.400 Soldaten abgesenkt.

Tatsächlich waren jedoch nie mehr als 1.000 Soldaten in

Bosnien im Einsatz gewesen; derzeit sind es noch 850. Ein

Alleingang beim Rückzug ist nicht vorgesehen, denn auch die EU

will in einer ersten Stufe Ende Mai ihre Truppen um zwei

Bataillone, also rund 1.000 Mann, reduzieren.

Entlastung bringt momentan der fristgerechte Abzug aus dem Kongo

nach vier Monaten. 870 Bundeswehrsoldaten waren dort stationiert,

aufgeteilt auf die Stützpunkte in der Hauptstadt Kinshasa und

in Libreville im benachbarten Gabun. Die Bundeswehr hatte bei der

EUFOR-Mission zur Überwachung der ersten freien Wahlen seit

mehr als 40 Jahren die Federführung übernommen. Der

Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, Bernhard Gertz, spricht in

diesem Zusammenhang von einer „gelungenen

Exitstrategie“. Zwar gebe man „das Land auch nach

diesem Wahlgang in die Hände der gleichen Leute, die es

hemmungslos ausgeplündert haben“. Aber allein durch die

Präsenz von EUFOR habe man während der Wahlen

„möglicherweise einen Bürgerkrieg im Keim

erstickt“. Generalinspekteur Wolfgang Schneiderhan bezweifelt

allerdings, dass eine strikte Befristung ein Modell auch für

künftige Exitstrategien sein könnte. „Es gibt

keinen Modellansatz“, meint er. Jedes Szenario folge einer

eigenen Gesetzmäßigkeit. Die Bundeswehr brauche die

nötige Flexibilität, um sich darauf

einzustellen.

Engpass Logistik

Über 200.000 Soldaten waren bislang im

Auslandseinsatz. Bestimmte Fähigkeiten werden dabei besonders

strapaziert. So ist der Bereich logistische Unterstützung laut

Gertz „absolut auf Rand genäht“. Sanitäter,

Pioniere zur Errichtung von Feldlagern, Fernmelder, Feldjäger,

Heeresflieger seien genau „die Bereiche, wo die

Belastungsgrenze nicht nur erreicht, sondern eigentlich schon

überschritten ist“, sagt der Vorsitzende des

Bundeswehrverbandes. Auch der Politikwissenschaftler Christoph

Grams von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige

Politik meint, dass die Bundeswehr ein strukturelles Problem hat,

weil sie bestimmte Spezialisten in jedem Auslandseinsatz braucht.

An der Belastungsgrenze angekommen sieht er die Bundeswehr dennoch

nicht. Er weist auf die Schwierigkeit hin, dass die Bundeswehr seit

Mitte der 90er Jahre „den größten Umbau in ihrer

Geschichte“ bewältigen und gleichzeitig eine Vielzahl

von Auslandseinsätzen stemmen müsse — zu denen sie

die Transformation eigentlich erst ab 2010 befähigen

sollte.

In der öffentlichen Wahrnehmung hat sich viel bewegt. Mehr als

vier Jahrzehnte hinweg bildete der Einsatz militärischer Macht

für die alte Bundesrepublik ein Tabu. Aktuelle Umfragen zeigen

aber, dass die Auslandseinsätze der Bundeswehr

grundsätzlich gebilligt werden. Eine Emnid-Umfrage im Auftrag

des Verteidigungsministeriums ergab, dass 81 Prozent von 2.000

Befragten friedenserhaltenden Einsätzen zustimmten. Bei

Kampfeinsätzen (unter UN-Mandat) lag die Zustimmung immerhin

noch bei 56 Prozent. Der jüngste ARDDeutschlandtrend,

durchgeführt von Infratest dimap, zeigte, dass 57 Prozent der

Befragten militärische Einsätze zur Friedenssicherung

befürworten. Dennoch hielt es eine Mehrheit von 69 Prozent

für geboten, dass sich die Bundeswehr von der einen oder

anderen Mission zurückzieht.

Fotos: Picture-Alliance

Grafiken: Marc Mendelson

Text: Claudia Kemmer

Erschienen am 31. Januar 2007

Aktuelle Ausgabe

Die aktuelle Ausgabe von BLICKPUNKT BUNDESTAG können Sie hier als PDF-Datei öffnen oder herunterladen.

Mitmischen

Mitmischen.de ist das Jugendforum des Deutschen Bundestages im Internet mit Chats, Diskussionsforen, Abstimmungen, Nachrichten und Hintergrund-

berichten.

Europa

Europa ist überall — Europäische Gesetze regeln den Alltag, Euro-Münzen klimpern im Portemonnaie. Aber was bedeutet es eigentlich, zu Europa zu gehören? GLASKLAR hat sich in Europa umgesehen.