Was bedeutet Parlamentsarmee?

Bundestag und Bundeswehr

Bundestag und Bundeswehr — beide haben seit der Wiedervereinigung Deutsche aus Ost und West wie selbstverständlich in ihre Reihen aufgenommen und Deutschland als Ganzes repräsentiert. Aber nicht nur das Zusammenwachsen der Nation verbindet sie. Vieles ist einzigartig in den deutschen Streitkräften. Zivilisten haben letztlich das Sagen: Mit diesem Primat der Politik ist Deutschland nach den leidvollen Erfahrungen im Nationalsozialismus ganz gut gefahren. Die Schlüsselrolle bei der Kontrolle und der Entscheidung über den Einsatz der Armee weist das Grundgesetz dem Bundestag zu — und begründet damit das Selbstverständnis der Truppe als „Parlamentsarmee”.

Rund neun Millionen Deutschen

kann niemand etwas vormachen,

wenn es um die Bundeswehr

geht. Denn sie haben die Truppe von innen

kennengelernt. Als Wehrpflichtige,

als Zeit- oder Berufssoldaten. Einer

von ihnen: Winfried Nachtwei, heute

Sicherheitspolitischer Sprecher von

Bündnis 90/Die Grünen. Er weiß

sich noch gut an seine Gefühle im

Bahnhof von Mönchengladbach zu

erinnern, „als die Zeit der Freiheit

nach dem Abi endete und die Brüllerei

begann”. Mitte der 60er sei es beim

Bund noch „krass anders” gewesen.

Oder auch wieder nicht. Denn sein

„Gegenerlebnis” hatte er nach der

Entlassung aus der Truppe, als er an

der Münsteraner Ordinarienuniversität

zu studieren begann. „Beim Bund

gab es die Wehrdisziplinarordnung,

die Wehrbeschwerdeordnung. Jeder

Soldat hatte seine Rechte. Damit war

es für den normalen Studenten an der

Universität vorbei.”

Kaum einer, der nicht irgendwann

persönliche Erfahrungen mit der

Bundeswehr macht. Ulrike Merten,

heute Vorsitzende des Verteidigungsausschusses

des Deutschen Bundestages,

zog es als kleines Kind zu einer

Bundeswehrausstellung, und sie

staunte nicht schlecht, die noch junge

Truppe mit ihrem mitten in Bielefeld

aufgebauten Reservelazarett so ausgerüstet

vorzufinden wie das örtliche

Krankenhaus. Die interessanteste Beobachtung

machte sie jedoch bei der

Betrachtung ihrer Eltern. Nach schlimmen

Erfahrungen im Weltkrieg waren

sie zunächst auf absolutem Ablehnungskurs

jeglicher „Wiederbewaffnung” in

Deutschland, versuchten ihrer Tochter

ebenfalls eine kritische Einstellung

zu vermitteln. „Das hat mir nicht

geschadet”, erinnert sie sich. Aber

Schritt für Schritt hätten auch ihre

Eltern erkannt, dass all das, was in

der Wehrmacht schiefgelaufen war, in

der Bundeswehr ganz anders angefasst

wurde. Der selbstbewusste Soldat mit

„Innerer Führung” statt blindem Gehorsam

zum „Führerbefehl”.

Staatsbürger in Uniform

Paul Schäfer, Obmann der Frak tion

Die Linke im Verteidigungs ausschuss,

hat, wiewohl vielfach ganz anderer

Mei nung, stets ein „entspanntes Verhältnis”

zu Bundeswehrsoldaten gehabt.

Sei es während des Studiums in

Marburg, als er mit Soldaten im selben

Fußballverein kickte, sei es in den

aufwühlenden Nachrüstungsdebatten,

als er mit „kritischer Distanz” mit

Soldaten auf einem Podium stand und

dabei die Argumente der Friedensbewegung

vertrat. Dagegen gehörte für

Bernd Siebert, Verteidigungspolitischer

Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, die

Bundeswehr in seiner nordhessischen

Hei mat „zum Straßen bild”. Damals

habe es in der Nähe zur innerdeutschen

Grenze deutlich mehr Standorte und

Großmanöver gegeben. Schon damals

empfand er die Truppe „als Garant

für Stabilität und Sicherheit”.

Birgit Homburger, Obfrau der

FDP, bekam durch die Patenschaft

ihrer Heimatgemeinde Hilzingen mit

einer Kompanie aus Immendingen

die ersten Kontakte zur Bundeswehr.

Die Patenkompanie machte Biwaks in der Gemeinde, setzte Kinderspielplätze

instand und war nach dem Eindruck

von Homburger „einfach sehr bürgernah”.

Bei SPD-Obmann Rainer

Arnold liegen die ersten tiefer gehenden

Eindrücke von der Bundeswehr

gerade zehn Jahre zurück — als er

in den Verteidigungsausschuss kam.

Seine Wahrnehmung: „Urteile der Gesellschaft

gegenüber Soldaten müssen

korrigiert werden.” Er wolle die

Truppe nicht glorifizieren, da gebe es

wie überall in der Gesellschaft bessere

und weniger gute. Doch eines

sei bemerkenswert: „Ich treffe bei

den Soldaten mehr politisch reflektierende

Menschen als ansonsten im

Durchschnitt der Bevölkerung.”

Einsatz für Frieden und Stabilität: Bundeswehrkonvoi in Afghanistan

© Picture-Alliance/Syed Jan Sabawoon

Sie dienen nicht einem Minister oder einer Kanzlerin, sie dienen dieser Republik, also der parlamentarischen Demokratie. Der Gedanke an deutsche Soldaten hatte bei der Gründung der Bundesrepublik 1949 keine Rolle gespielt. Das Grundgesetz sah keine Streitkräfte vor. Doch die Einbindung in den Westen, die Zuspitzung des Kalten Krieges und der Eindruck des Korea - krieges ließ den Bundestag nach aufwühlenden Debatten 1952 doch einen Beitrag zur Lastenteilung im Westen beschließen. 1954 wurden die verfassungsrechtlichen Grundlagen geschaffen, die ersten Ernennungsurkunden 1955 überreicht. Doch das Parlament ist von Anfang an nicht beschränkt darauf, per Verfassung der Regierung Spielraum für die Einberufung junger Männer zum Waffendienst gegeben zu haben. Es gibt eine fünffache Klammer, die seit nunmehr über fünf Jahrzehnten immer wieder zu spüren ist und nach dem Eindruck sowohl der Truppe als auch der Politik im Großen und Ganzen gut funktioniert.

Da ist erstens die Festlegung durch den Bundestag, wann, wie und zu welchem Zweck die Truppe eingesetzt werden darf. Lange Zeit gehörte der Spannungs- und Verteidigungsfall zu den Szenarien, zu denen die Bundeswehr im Wesentlichen ins Le ben gerufen worden war. Wer unter welchen Umständen den Spannungs- und Verteidigungsfall festzustellen hatte und wie von Anfang an der Bundestag auch ins Spiel kommt, das ist verfassungsrechtlich, gesetzlich und in den Einsatzplanungen detailliert geregelt und wurde immer wieder durchgespielt. Bald nach Gründung der Bundeswehr wurde im Zusammenhang mit der Hamburger Flutkatastrophe 1962 klar, dass die Soldaten nicht nur durch Abschreckung potenzielle Angreifer von einem Krieg abhalten sollten, sondern dass sie ganz praktisch auch im Innern wirken können, wenn die Kräfte von Polizei und Hilfswerken erschöpft sind. Im Zuge der Amtshilfe können sie den zivilen Stellen mit Fähigkeiten zur Seite stehen, über die nur die Militärs verfügen.

Rechenschaft vor dem Parlament: Franz Josef Jung, Bundesminister der Verteidigung, spricht im Plenum

© DBT/Werner Schüring

Kontrolle und Beteiligung

Schon 1994 stellte das Bundesverfassungsgericht klar, dass solche Einsätze zwar möglich sind, aber jeweils vom Bundestag mandatiert, also unter Beschreibung der genauen Einsatzbedingungen und Einsatzstärken für einen gewissen Zeitraum genehmigt werden müssen. „Konstitutiv” sei dies, und das heißt: Ohne Beteiligung des Bundestages läuft nichts. Nach einem Jahrzehnt Erfahrungen mit Auslandseinsätzen legte das Parlament die genauen Abläufe in verschiedenen Abstufungen für die Intensität der Bundestagsbefassung 2005 im „Parlamentsbeteiligungsgesetz” fest. Am 7. Mai 2008 stärkte das Bundesverfassungsgericht diese parlamentarischen Rechte abermals, indem es auch scheinbare „Routineaufgaben” im Zusammenhang mit Bündnisverpflichtungen immer dann unter Zustimmungsvorbehalt stellte, wenn eine bewaffnete Auseinandersetzung „konkret” zu erwarten sei.

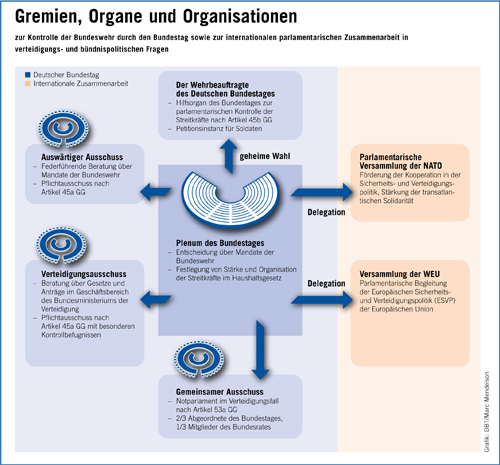

Zweitens hat der Gesetzgeber den Verteidigungsausschuss sogar in der Verfassung verankert und ihm das Sonderrecht zugeteilt, von sich aus auch die Aufgaben eines Untersuchungsausschusses wahrzunehmen, um Vorfälle und Entwicklungen in der Truppe wirksam aufklären zu können.

Drittens gibt es im Bundestag einen eigenen Wehrbeauftragten mit einem arbeitsfähigen Amt, dessen Aufgabe es ist, das Innere der Truppe ständig zu beleuchten. Viertens ist der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt im Verteidigungsfall die Bundeskanzlerin und in Friedenszeiten der Verteidigungsminister — die ebenfalls beide dem Bundestag verantwortlich sind. Der Regierungschef wird vom Bundestag gewählt, der Minister vor dem Bundestag vereidigt. Jederzeit kann er zu Plenar- oder Ausschusssitzungen herbeizitiert werden. In die Führung des Ministeriums eingebunden sind Abgeordnete als Parlamentarische Staatssekretäre.

Nicht zu unterschätzen ist — fünftens — auch das Budgetrecht des Parlaments. Damit gibt es vor, welchen Umfang und welche Fähigkeiten die Streitkräfte im Allgemeinen haben und welche Anschaffungen im Einzelnen getätigt werden können. Eine Fülle von Vorhaben darf erst dann ver wirklicht werden, wenn der Verteidigungsausschuss sowie der federführende Haushaltsausschuss zugestimmt haben.

Text: Gregor Mayntz

Erschienen am 18. Juni 2008

Aktuelle Ausgabe

Die aktuelle Ausgabe von BLICKPUNKT BUNDESTAG SPEZIAL können Sie hier als PDF-Datei öffnen oder herunterladen.

Mitmischen

Mitmischen.de ist das Jugendforum des Deutschen Bundestages im Internet mit Chats, Diskussionsforen, Abstimmungen, Nachrichten und Hintergrund-

berichten.

Europa

Europa ist überall — Europäische Gesetze regeln den Alltag, Euro-Münzen klimpern im Portemonnaie. Aber was bedeutet es eigentlich, zu Europa zu gehören? GLASKLAR hat sich in Europa umgesehen.