Streifzug durch die

Geschichte

Dezember 1848 Grundrechte des deutschen Volkes

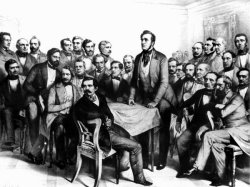

Frankfurter Nationalversammlung 1848/49. Der Präsident Heinrich Freiherr von Gagern (Mitte)

© dpa

Vorbilder für die "Grundrechte des

deutschen Volkes" sind die amerikanische

Unabhängigkeitserklärung (1776) und die

Menschenrechtserklärung der Französischen Revolution

(1789). Gleichzeitig sind die noch frischen Erfahrungen mit der

Pressezensur und dem Polizeistaat für die Abgeordneten ein

wichtiger Grund, um die Freiheitsrechte des einzelnen Bürgers

so schnell wie möglich festzuschreiben.

So werden die Rechte des Individuums gegenüber dem Staat garantiert: "Die Freiheit der Person ist unverletzlich" (§ 2). Damit eng verbunden ist die Meinungs- und Glaubensfreiheit: "Jeder Deutsche hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck und Bild seine Meinung frei zu äußern." (§ 13). Ferner wird u.a. die Freiheit der Wissenschaft und Lehre garantiert (§ 22 und § 23) und die Vereins- und Versammlungsfreiheit gesetzlich verankert (§ 29 und § 30).

Mit dem "Reichsbürgerrecht" wird erstmals in der deutschen Geschichte ein einheitliches Staatsbürgerrecht geschaffen. Damit wird das Prinzip der Rechtsgleichheit eingeführt. Die Vorrechte der Fürsten sollen durch die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz abgelöst werden: "Der Adel als Stand ist aufgehoben [...] Die Deutschen sind vor dem Gesetz gleich." (§ 7). Die besitzlosen Arbeitskräfte des Adels werden aus ihrem "Untertänigkeit- und Hörigkeitsverband" befreit (§ 34).

Die Grundrechte zielen im Kern auf die freie Entfaltung des Individuums unter allgemein verbindlichen gesetzlichen Regelungen. Dazu gehört auch die freie Verfügungsgewalt des einzelnen über sein Eigentum: "Das Eigentum ist unverletzlich" (§ 32). Angesicht des sozialen Elends fordern die entschiedenen Demokraten dabei, auch die soziale Verpflichtung des Eigentums gesetzlich festzuschreiben. Soziale Grundrechte, wie z.B. auch der Anspruch auf soziale Sicherung, finden in das Verfassungswerk der Paulskirchen-Versammlung jedoch keinen Eingang.

Am 27. Dezember 1848 werden die "Grundrechte des deutschen Volkes" verkündet und werden im März 1849 Bestandteil der Reichsverfassung. Sie sind für die Zukunft Deutschlands auf lange Sicht von großer Bedeutung. Sowohl die Weimarer Reichsverfassung (1919) als auch das Bonner Grundgesetz (1949) haben daran angeknüpft.

Nach der Verkündung der Grundrechte wenden sich die Abgeordneten wieder den Fragen der Regierungsgewalt zu: Welche äußere Gestalt und Staatsform soll das neue Reich haben?

So werden die Rechte des Individuums gegenüber dem Staat garantiert: "Die Freiheit der Person ist unverletzlich" (§ 2). Damit eng verbunden ist die Meinungs- und Glaubensfreiheit: "Jeder Deutsche hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck und Bild seine Meinung frei zu äußern." (§ 13). Ferner wird u.a. die Freiheit der Wissenschaft und Lehre garantiert (§ 22 und § 23) und die Vereins- und Versammlungsfreiheit gesetzlich verankert (§ 29 und § 30).

Mit dem "Reichsbürgerrecht" wird erstmals in der deutschen Geschichte ein einheitliches Staatsbürgerrecht geschaffen. Damit wird das Prinzip der Rechtsgleichheit eingeführt. Die Vorrechte der Fürsten sollen durch die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz abgelöst werden: "Der Adel als Stand ist aufgehoben [...] Die Deutschen sind vor dem Gesetz gleich." (§ 7). Die besitzlosen Arbeitskräfte des Adels werden aus ihrem "Untertänigkeit- und Hörigkeitsverband" befreit (§ 34).

Die Grundrechte zielen im Kern auf die freie Entfaltung des Individuums unter allgemein verbindlichen gesetzlichen Regelungen. Dazu gehört auch die freie Verfügungsgewalt des einzelnen über sein Eigentum: "Das Eigentum ist unverletzlich" (§ 32). Angesicht des sozialen Elends fordern die entschiedenen Demokraten dabei, auch die soziale Verpflichtung des Eigentums gesetzlich festzuschreiben. Soziale Grundrechte, wie z.B. auch der Anspruch auf soziale Sicherung, finden in das Verfassungswerk der Paulskirchen-Versammlung jedoch keinen Eingang.

Am 27. Dezember 1848 werden die "Grundrechte des deutschen Volkes" verkündet und werden im März 1849 Bestandteil der Reichsverfassung. Sie sind für die Zukunft Deutschlands auf lange Sicht von großer Bedeutung. Sowohl die Weimarer Reichsverfassung (1919) als auch das Bonner Grundgesetz (1949) haben daran angeknüpft.

Nach der Verkündung der Grundrechte wenden sich die Abgeordneten wieder den Fragen der Regierungsgewalt zu: Welche äußere Gestalt und Staatsform soll das neue Reich haben?

Quelle:

http://www.bundestag.de/parlament/geschichte/parlhist/streifzug/g1848/g1848_4