Streifzug durch die

Geschichte

1970er Jahre Grenzen des Wachstums

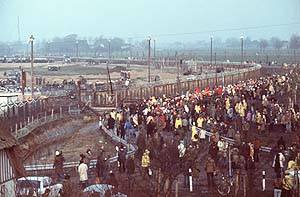

Demonstranten vor dem Gelände des Kernkraftswerks Brokdorf

© dpa

1973 bedeutet die Ölkrise den Beginn einer

weltweiten Rezession. Rasanter technologischer Wandel,

Billigkonkurrenz aus aufstrebenden Dritte-Welt-Ländern und

andere Faktoren führen trotz aller wirtschaftspolitischen

Gegenmaßnahmen zu dauerhafter Arbeitslosigkeit. Sind die

Grenzen des Fortschritts erreicht?

Zudem spitzt die Frage nach dem Umgang mit der Atomkraft die Sorge um Zukunftsrisiken des Fortschritts zu. Neben der Frauen- und der Friedensbewegung bildet die Anti-Atomkraftbewegung ab 1975 die dritte soziale Bewegung, welche die parlamentarische Arbeit in den 70er Jahren kritisch begleitet. Bereits seit 1971 hat sich der Bundestag intensiv mit der Energie- und Umweltpolitik befasst und eine Reihe von grundlegenden Gesetzen geschaffen.

Diese Maßnahmen sind einigen Gruppen jedoch nicht radikal genug. Der Protest gegen den Bau von Atomkraftwerken eskaliert zu heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei am Baugelände des Kernkraftwerkes bei Brokdorf 1976.

Der überwiegende Teil der Anti-Atomkraft-Demonstrationen wie beispielsweise in Whyl und Gorleben verläuft jedoch friedlich.

Gleichzeitig engagieren sich zahlreiche Bürgerinitiativen in lokalen Projekten für den Umweltschutz. Aus diesem Umfeld formieren sich die GRÜNEN als Partei, die ab 1983 die Politik im Bundestag mitgestaltet. Zunehmende Umweltprobleme dramatisieren die Krise aus Konjunkturschwäche, Dauerarbeitslosigkeit und Staatsverschuldung. Die Krise führt auch zunehmend zu Konflikten innerhalb der sozial-liberalen Koalition. So will die FDP die staatliche Kreditaufnahme begrenzen und die Sozialabgaben senken. Dagegen fordert die SPD eine Ergänzungsabgabe für höhere Einkommen.

Der Unmut wächst. Bei der Beratung zum Bundeshaushalt für 1983 kommt es zum Bruch. Die FDP-Minister verlassen die Bundesregierung. Am 1. Oktober 1982 stürzen CDU/CSU und FDP die sozialdemokratische Minderheitsregierung mittels eines konstruktiven Mißtrauensvotums und wählen Helmut Kohl zum neuen Bundeskanzler: Eine "Wende"?

ZeitPunkte: Daten und Fakten der 8. und 9. Wahlperiode (1976-1980 und 1980-1983)

Zudem spitzt die Frage nach dem Umgang mit der Atomkraft die Sorge um Zukunftsrisiken des Fortschritts zu. Neben der Frauen- und der Friedensbewegung bildet die Anti-Atomkraftbewegung ab 1975 die dritte soziale Bewegung, welche die parlamentarische Arbeit in den 70er Jahren kritisch begleitet. Bereits seit 1971 hat sich der Bundestag intensiv mit der Energie- und Umweltpolitik befasst und eine Reihe von grundlegenden Gesetzen geschaffen.

Diese Maßnahmen sind einigen Gruppen jedoch nicht radikal genug. Der Protest gegen den Bau von Atomkraftwerken eskaliert zu heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei am Baugelände des Kernkraftwerkes bei Brokdorf 1976.

Der überwiegende Teil der Anti-Atomkraft-Demonstrationen wie beispielsweise in Whyl und Gorleben verläuft jedoch friedlich.

Gleichzeitig engagieren sich zahlreiche Bürgerinitiativen in lokalen Projekten für den Umweltschutz. Aus diesem Umfeld formieren sich die GRÜNEN als Partei, die ab 1983 die Politik im Bundestag mitgestaltet. Zunehmende Umweltprobleme dramatisieren die Krise aus Konjunkturschwäche, Dauerarbeitslosigkeit und Staatsverschuldung. Die Krise führt auch zunehmend zu Konflikten innerhalb der sozial-liberalen Koalition. So will die FDP die staatliche Kreditaufnahme begrenzen und die Sozialabgaben senken. Dagegen fordert die SPD eine Ergänzungsabgabe für höhere Einkommen.

Der Unmut wächst. Bei der Beratung zum Bundeshaushalt für 1983 kommt es zum Bruch. Die FDP-Minister verlassen die Bundesregierung. Am 1. Oktober 1982 stürzen CDU/CSU und FDP die sozialdemokratische Minderheitsregierung mittels eines konstruktiven Mißtrauensvotums und wählen Helmut Kohl zum neuen Bundeskanzler: Eine "Wende"?

ZeitPunkte: Daten und Fakten der 8. und 9. Wahlperiode (1976-1980 und 1980-1983)

Quelle:

http://www.bundestag.de/parlament/geschichte/parlhist/streifzug/g1970/g1970_7